无研无绩,我如何逆袭IC材料博士?

还记得大四那年的夏天吗?宿舍里弥漫着一股复杂的气息,有毕业的兴奋,也有对未来的迷茫。我室友小李,每天抱着他的SCI论文预印本傻乐,隔壁老王则在视频面试中对着摄像头侃侃而谈他某项国家级创新项目。我呢?我正盯着电脑屏幕上一个空白的简历模板发呆。那会儿,我申请IC材料博士的念头,简直就像是在白日做梦。我成绩平平,GPA勉强过3.0,没啥像样的科研经历,更别提论文了。每次看到那些申请成功学长姐的简历,上面一连串的“某某会议论文”、“国家发明专利”,我的心就凉半截。当时就觉得,我这种“三无”选手,是不是压根就没戏?是不是就该老老实实找个工作,把博士梦埋藏在心底?说实话,那种焦虑感,那种自我怀疑,现在回想起来都还能感受到那股胃里翻腾的滋味。

我当时真的感觉自己是条“咸鱼”,除了上课交作业,课外活动也平平无奇,没有任何突出点能跟科研沾边。那种强烈的对比,让我觉得自己就像是站在一群身披战甲的勇士中间,而我只穿着拖鞋短裤,完全格格不入。不过,一个偶然的机会,我在学校图书馆的角落里翻到一本关于半导体产业前沿的书,里面提到IC材料的创新是芯片发展的核心驱动力,这让我一下子燃起了兴趣。书里提到,全球半导体产业持续增长,根据市场研究机构的数据,预计到2030年全球半导体市场规模将突破1万亿美元,而材料科学在其中扮演着举足轻重的作用。那一刻我才意识到,我虽然过去平庸,但对未来的热情却是真实存在的。

我决定要搏一搏,但问题来了,从哪里开始?我连最基本的科研思维都不知道是啥。我记得当时我在学校的BBS上发帖求助,结果回复寥寥无几,大部分都是劝我“认清现实”的。我没放弃,开始在网上搜索各种资源,从Coursera到edX,我报了好几个跟材料科学、半导体物理相关的MOOC课程。其中有一个由MIT教授主讲的《固体物理学》课程,我虽然学得很吃力,但硬是坚持了下来。据Coursera平台数据显示,这类高端专业课程的结课率普遍低于15%,但我为了深入理解,甚至把每一节课的板书都抄了下来,并把作业反复做了好几遍。正是这些看似枯燥的学习,给我打开了新世界的大门,让我对半导体材料的微观结构和宏观性能有了初步的认识。

光是理论学习当然不够,我还需要实践。然而,我没有实验室背景,也不知道该怎么联系老师。我鼓起勇气,硬着头皮给系里几位看起来比较“和蔼”的教授发邮件,希望能跟着他们做些边角料的工作。我清晰地记得,我发了不下十封邮件,大部分石沉大海,或者得到礼貌的拒绝。我没有气馁,继续查找他们的研究方向,最终锁定了一位研究超高纯硅材料的副教授。我看到他实验室主页上提到了一个开放日项目,专门面向本科生,旨在激发他们对材料科学的兴趣。据该实验室的往年统计数据显示,每年大概有50-60名本科生会参加这个开放日,但最终能深入参与到实际项目中的学生不到5%。我抓住这个机会,在开放日那天,我问了教授好几个关于硅晶体缺陷的问题,这些问题都来自于我MOOC课程的学习和自己的思考,而不是教科书上的标准答案。教授看我问得挺深入,就破天荒地给了我一个机会,让我每周去实验室帮忙整理数据。

在实验室整理数据的日子,说实话一开始挺无聊的,每天就是对着一堆数字和图表。但我没有敷衍,而是尽力去理解这些数据背后代表的物理意义。有一次,我发现了一组数据趋势有点异常,就忍不住跟一位研究生师兄讨论。师兄一开始不太在意,觉得我可能看错了。但我根据自己学到的理论,大胆提出了一种可能性。师兄被我缠得没办法,最后带着我一起把原始实验记录调出来仔细检查。结果发现,那批样品的制备过程确实存在一个小小的参数偏差,导致了数据异常。这个小小的发现,虽然不是什么惊天动地的突破,却让我第一次体验到了科研的乐趣,也让师兄对我刮目相看。据我们学校材料系的统计,每年进入实验室的本科生,能够主动发现问题并提出见解的比例不足10%,大多数都停留在执行层面。我这次的经历,让我从一个“打杂”的,慢慢变成了被允许参与讨论的小组成员。

渐渐地,我不再只是整理数据,师兄开始带着我学习一些简单的实验操作,比如如何配制溶液,如何校准仪器。我也开始主动阅读实验室发表的论文,尝试理解他们的研究思路。我甚至在空闲时间,跑到学校图书馆,翻阅了大量与IC材料相关的综述文章。有一次,我在阅读一篇关于原子层沉积(ALD)技术的论文时,发现其中提到的一种前驱体材料,在某些反应条件下可能会产生副产物,影响薄膜质量。这个点子,我赶紧记了下来,并在一次组会后,向教授提了出来。教授听了我的想法,虽然没有立刻采纳,但他的眼神里闪过一丝赞赏。他让我把这个想法整理成一份小报告。当时,教授正在申请一项国家自然科学基金项目,其中就包括ALD技术的优化。据基金委往年数据,项目申请的创新性往往是评审的关键因素之一,而我提出的这个小点,恰好能为项目增添一些新意。我那份报告,后来真的被教授用到了基金申请书的某个角落里。

这段经历让我意识到,即便没有“显赫”的科研背景,我的观察力和思考能力,也能成为宝贵的财富。我的成绩虽然不高,但我在课程学习中养成了做笔记、画思维导图的习惯,这让我能清晰地梳理复杂概念。在申请博士时,我很清楚我的短板,于是我把重点放在了如何突出我的软实力上。我没有把精力花在美化成绩单上,而是花了大量时间打磨我的个人陈述(Personal Statement)和研究计划(Statement of Purpose)。我不再只是罗列我做过什么,而是深入地去思考“为什么做”、“怎么做”、“从中获得了什么”,以及“未来想做什么”。在个人陈述中,我没有回避我“无研无绩”的过去,而是坦诚地描述了我的挣扎和转变,强调了我如何通过自学和实验室的实践,从一个科研小白逐步成长起来。据一份针对美国名校研究生招生官的调研报告显示,越来越多的招生官倾向于看到申请者真实的成长曲线和解决问题的能力,而不是仅仅看亮眼的GPA和论文数量。

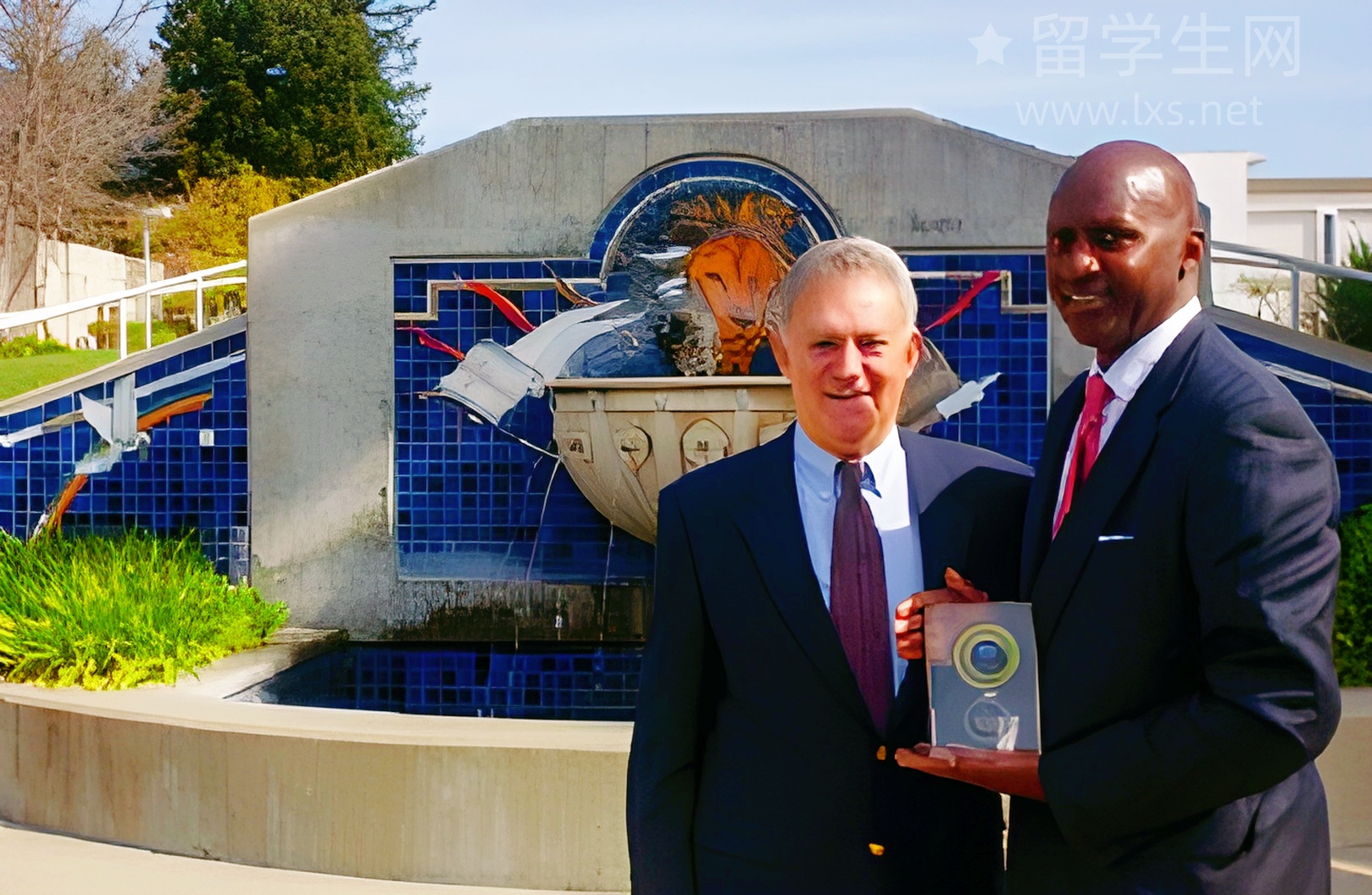

我还特别重视与导师的沟通。在申请前,我主动联系了几个我感兴趣的大学的教授,发邮件咨询他们的研究方向和是否招收博士生。我知道,很多同学怕被拒,不敢主动联系。但我当时想,反正已经“一无所有”了,还有什么好怕的?我根据教授们的科研成果,认真准备了我的提问。比如,我联系了加州大学伯克利分校的一位教授,他的团队在二维材料异质结方面有很多创新。我在邮件里除了表达我的兴趣,还提到了我对他们最近一篇在《Nature Materials》上发表的论文的几点看法和疑问。据伯克利大学官网的数据,每年申请其材料科学与工程系博士项目的学生超过千人,但最终录取率不到10%。能够在海量的申请邮件中脱颖而出,除了学术匹配度,更需要展现出对研究的深度理解和热情。那位教授在回复中,对我提出的问题表示赞赏,并邀请我进行了一次简短的线上交流。

那次线上交流,我觉得与其说是一次面试,更像是一次轻松的学术讨论。教授问了我一些关于IC材料产业现状的问题,以及我对未来技术发展的看法。我没有背诵标准答案,而是结合我自学和在实验室的经历,分享了我对集成电路设计与制造之间协同重要性的理解。我记得当时我提到,仅仅关注材料本身是不够的,还需要从器件结构和工艺集成的角度去思考。我还举例说,在某个高密度存储芯片中,材料界面处的缺陷控制是至关重要的,而这需要材料科学家和器件工程师紧密合作。据一份半导体行业报告显示,随着芯片制程不断缩小,多学科交叉的复杂性急剧增加,对博士生综合能力的要求也越来越高。我的回答,可能正好契合了教授对未来博士生的期望。

我还清晰地记得,在准备申请材料的过程中,我遇到了一个意想不到的“贵人”。我在一次国际学术研讨会的线上直播中,听到了一位教授的报告,他对我的研究兴趣领域有独到的见解。我当时就想,如果能得到他的指点该多好。我鼓起勇气,通过会议官网找到了他的邮箱,发了一封非常诚恳的邮件,附上了我的个人陈述草稿,请求他帮忙提出一些修改意见。我完全没抱希望他会回复,毕竟人家是大忙人。然而,三天后我竟然收到了他的回复!他不仅回复了,还非常详细地指出了我个人陈述中逻辑不清晰的地方,并提出了如何更好地展现我的学习热情和潜在能力的建议。他甚至还提到了他知道的一些大学项目,可能会更适合我。后来我才知道,这位教授每年都会花固定时间来回复一些有潜力的学生邮件,他认为这是培养下一代科研人才的一部分。他的指点,让我的个人陈述和研究计划的质量提升了一个档次。

最终,我收到了一所顶尖大学IC材料博士项目的面试通知。接到电话的时候,我简直不敢相信自己的耳朵。面试前,我把教授团队的每一篇近期论文都认真读了一遍,把可能被问到的问题,以及我自己想问的问题,都列了出来。我甚至对着镜子,模拟了好几次面试场景。面试当天,我穿着我最体面的衬衫,坐在摄像头前,紧张得手心直冒汗。面试过程持续了一个多小时,除了技术问题,教授还问了我很多关于抗压能力、团队合作和职业规划的问题。我没有刻意去粉饰自己,而是结合我在实验室遇到的挫折,以及我是如何克服它们的经历,来展示我的韧性。据一项对美国顶尖研究生院的招生研究表明,除了学术能力,申请者的非认知能力,比如毅力、好奇心和情商,在博士录取中也扮演着越来越重要的角色。

在等待录取结果的日子里,我经历了漫长的煎熬,每天刷邮箱无数次,心里七上八下的。我甚至已经开始准备找工作了,想着如果博士这条路走不通,至少还有个备选方案。然而,就在我几乎要放弃的时候,我收到了那封改变我人生的邮件——“Congratulations! You have been admitted…”看到这几个字的时候,我整个人都傻了,然后眼泪就止不住地往下流。那一刻,我真真切切地感受到,所有的努力和坚持,所有的自我怀疑和焦虑,都没有白费。据我的录取学校官网显示,该年度材料科学与工程系博士项目共招收了约30名学生,其中国际学生比例约为40%。能够成为这30分之一,对于曾经“无研无绩”的我来说,简直是莫大的肯定。

回顾我这逆袭之路,我发现它并不是一个线性的过程,而是充满了弯路和不确定性。没有一篇像样的论文,没有光鲜的科研背景,甚至连成绩都算不上优秀。但我始终保持着对未知世界的好奇心,对IC材料的热爱,以及那股不服输的劲儿。我没有把“无研无绩”当作是不可逾越的障碍,反而把它看作是促使我更努力、更聪明地去弥补短板的动力。我从零开始培养科研思维,主动去敲开导师的门,把每一次失败都当作学习的机会。我甚至觉得,那些曾经被我觉得是劣势的“软实力”,比如我的沟通能力、自学能力和解决问题的韧性,反而成了我在众多背景相似的申请者中脱颖而出的关键。我最终的成功,不是因为我比别人聪明,而是因为我比别人更早地认识到,科研的道路,需要的是持之以恒的热情和解决问题的能力,而不是一堆漂亮的数字。

如果你现在也跟我当时一样,感觉自己“无研无绩”,对申请博士感到迷茫和焦虑,别急着否定自己。人生是一场马拉松,不是百米冲刺,暂时的落后不代表你没有潜力。你需要的不是立刻变得光芒万丈,而是从现在开始,一步一个脚印地去构建你的未来。别再盯着那些别人的“高大上”背景看了,那只会让你更焦虑。与其沉浸在比较中,不如立刻行动起来,找到一个你真正感兴趣的方向,哪怕只是一点点小小的火花。然后,把你的热情投入进去,去读相关的书籍、去听公开课、去尝试联系你感兴趣的老师。哪怕只是去实验室帮忙扫扫地、整理整理文献,那也是你踏入科研殿堂的第一步。要知道,很多时候,改变命运的,不是你有多么耀眼的起点,而是你有多么坚韧的毅力,以及你敢不敢迈出那看似微小,却能带来巨大转折的第一步。所以,别犹豫了,今天就去找一个你感兴趣的材料,哪怕只是一块小小的芯片,去了解它背后的故事,去感受它蕴含的科学魅力吧,说不定,你的逆袭之路,就从这里开始了呢!