深夜十二点,伦敦街头,湿冷的风卷着枯叶打在脸上。小王刚从图书馆出来,手里紧紧攥着一杯已经冰凉的美式咖啡,脑子里还在高速运转着那篇死活想不明白的经济学论文。耳机里放着国内的流行歌曲,偶尔划过几句中文歌词,却好像更衬托出周围环境的寂静和自己的格格不入。回到那间不足十平米、月租却贵得让人肉疼的合租屋,室友已经睡下,他蹑手蹑脚地打开台灯,屏幕微光映照着疲惫的脸。手机朋友圈里,国内的朋友们晒着撸串夜宵、和家人的团聚,配文是“岁月静好”,仿佛全世界只有他还在与时差和论文搏斗。他叹了口气,把手机屏幕朝下扣在桌上,重新打开电脑,Word文档里那几个孤零零的字仿佛在嘲笑他的无力。这种感觉,是不是有点熟悉?

你是不是也曾被那些光鲜亮丽的留学Vlog、精致的下午茶照片、欧洲杯看球的狂欢瞬间迷惑,以为咱们中国留学生的生活,就是一场永不落幕的异国风情大秀?那你就大错特错了!这篇文章,咱们不聊那些“人均藤校,毕业高薪”的传说,也不谈“躺平享受”的白日梦。咱们要扒开那层滤镜,跟你好好聊聊,咱们中国留学生在海外,真真切切的生存现状,可能真的会刷新你的认知。在这里,你会看到那些不常被提及的奋斗与挣扎,那些出乎意料的坚持和成长。

文化冲击与融入:看不见的“墙”

初来乍到的新鲜感,就像一阵风,很快就会被扑面而来的现实吹散。很多留学生落地后的第一周,兴奋劲儿还没过,可能就会遭遇第一次“文化撞墙”。比如,看似简单的银行开户,或者办理电话卡,在国内轻轻松松几分钟搞定,到了国外可能就成了大型“卡壳”现场。小张刚到多伦多的时候,去银行办理业务,柜员噼里啪啦一堆专业词汇,加上语速飞快,她只能懵懂地点头,结果搞错了好几项服务,不得已又跑了好几趟。据多伦多大学国际学生服务中心2023年的新生适应报告显示,约有45%的中国新生在抵达后的第一个月内,至少遭遇过一次因语言障碍或文化差异导致的办事不畅,其中银行、医疗、交通是排名前三的“重灾区”。这些看似鸡毛蒜皮的小事,却足以消耗掉初来乍到者所剩无几的耐心。

语言障碍,绝不仅仅是课堂上的听不懂、说不出。它渗透到你生活的方方面面,让你在融入当地社交圈时举步维艰。你可能会发现,当地学生们的笑点你get不到,他们聊天时的俚语、文化梗你更是一脸茫然。小李在悉尼读研时,曾尝试加入一个当地学生的社团,参加了几次聚会,发现自己总是插不上话,大家聊得热火朝天,她却只能在一旁尴尬地微笑。数据显示,澳大利亚国际教育协会2022年的一项调查显示,仅有28%的中国留学生认为自己完全融入了当地社交圈,而有超过一半的学生表示,他们的主要社交圈依然是华人同学或朋友。这种现象导致很多留学生被迫形成自己的“华人小圈子”,虽然提供了安全感,但也限制了真正接触和了解当地文化的机会,甚至加剧了“平行世界”的感觉。

学业压力:不只是高分,更是高压

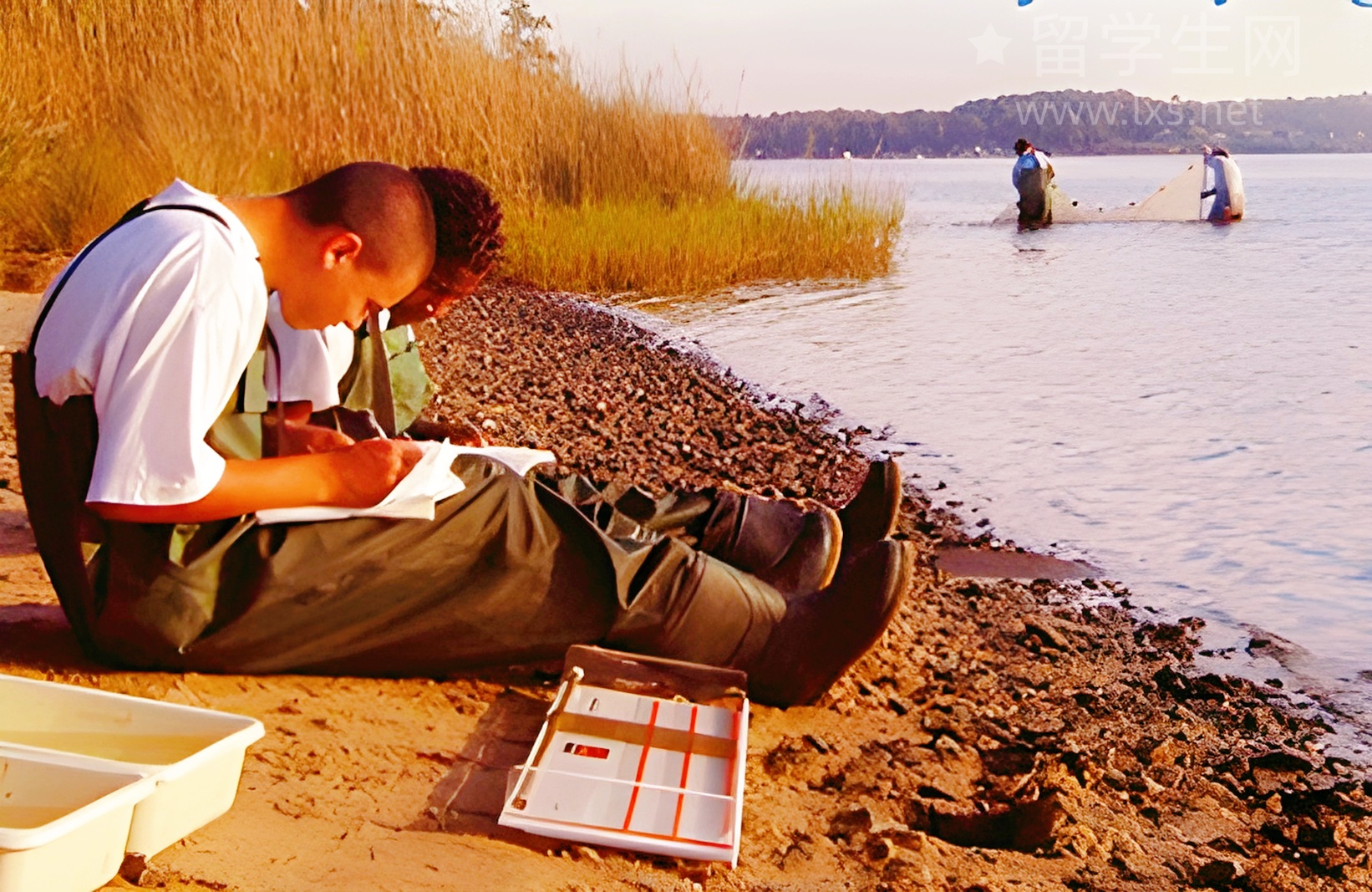

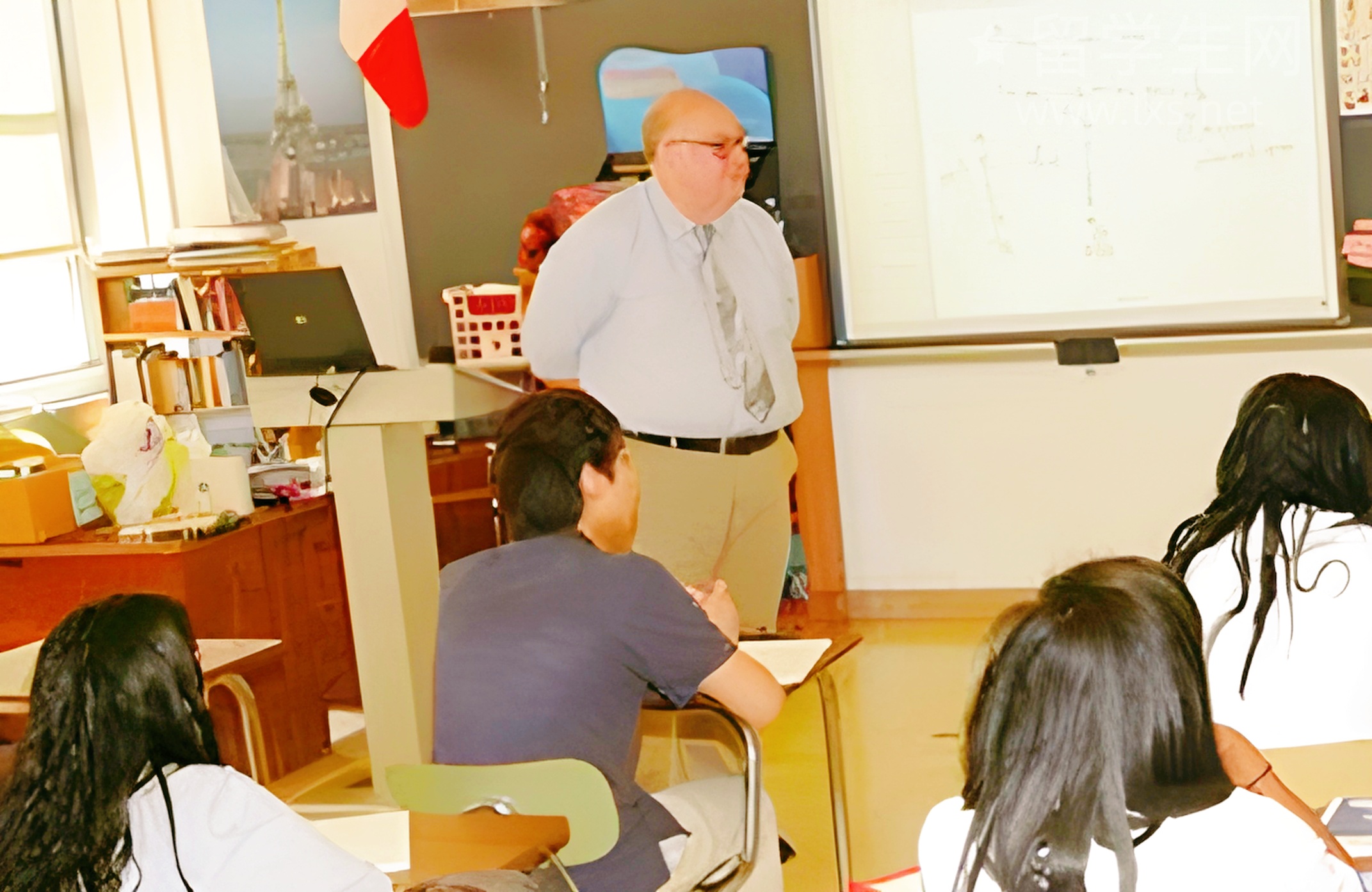

别以为出了国,就没有“内卷”了。海外的学业压力,绝对不比国内高考轻松。很多留学生都是带着家人沉甸甸的期望,以及自己对未来的美好憧憬走出国门的。然而,当他们坐在国外的课堂里,面对全英文的授课、动辄几千字的论文、以及要求批判性思维和主动参与的课堂模式时,才发现这和想象中的“轻松上课、自由玩乐”完全是两码事。小陈在英国读硕士,专业是金融,他发现教授讲课速度飞快,课后阅读材料更是堆积如山,每门课每周至少要阅读几十页的专业文献,还要在课堂上积极讨论。他回忆说,有一次为了写一篇小组报告,他和组员连续三天熬到凌晨三四点,咖啡和红牛成了续命神器。据牛津大学学术写作中心2023年年度报告,中国留学生是其服务使用率最高的群体之一,其中咨询最多的问题是“批判性思维的表达”和“复杂的学术结构与引用规范”,这反映了他们在学术写作上面临的普遍挑战。

除了语言和写作,课程本身的难度也是一大挑战。国内的学习模式,我们习惯了老师划重点、期末背诵。但在国外,教授更看重你独立思考的能力、解决问题的能力以及批判性思维。有些专业课程的挂科率甚至高达30%到40%。比如,加州大学伯克利分校一些工程和计算机科学基础课程,据非官方学生社区数据和校内小范围调查显示,每年都会有相当比例的学生因未能达到要求而重修或转专业。这给留学生带来了巨大的心理压力,因为挂科不仅意味着高昂的重修费用,更可能影响签证和毕业。为了应对这些挑战,很多学生不得不投入大量时间和精力在学习上,图书馆成了第二个家,周末也被各种项目和作业填满。高强度的学习,让很多留学生饱受失眠、焦虑的困扰。据麦吉尔大学学生健康与福祉中心22-23学年报告,国际学生寻求心理咨询服务的比例较前一年上升了15%,其中因学业压力导致的焦虑和抑郁症状占据了主导地位,显示出这一群体面临的巨大心理负担。

经济负担与生活成本:钱袋子里的秘密

留学,从来都不是一笔小开销。学费,是每年悬在头顶的达摩克利斯之剑。英镑、美元、澳元……汇率的每一次波动,都可能让你的钱包跟着心跳。据US News Education数据显示,2023-2024学年美国公立大学对国际学生的学费平均上涨了3.5%,私立大学更是上涨了4.2%,这还不包括每年都在上涨的住宿费、生活费。这意味着,一个普通的本科生,一年至少要准备30-50万人民币的开销,这对于很多普通家庭来说,都是一笔天文数字。家长在国内辛辛苦苦赚钱供孩子留学,孩子在国外更是掰着手指头过日子,每一分钱都花得小心翼翼。

为了缓解经济压力,很多留学生都会选择打工。咖啡馆、餐厅、超市、代购,甚至是一些体力活,都能看到中国留学生的身影。小赵在墨尔本读书时,为了贴补生活费,在一个中餐厅做服务员,每周工作20小时,时薪大约23澳元,勉强能覆盖掉房租和一部分伙食费。据澳大利亚统计局2022年国际学生就业数据显示,超过60%的中国留学生在澳期间从事兼职工作,平均每周工作时长接近18小时,主要集中在餐饮服务和零售行业。然而,打工也不是一帆风顺,语言不通、文化差异、甚至遇到不规范的雇主都是常见的问题。有些黑心老板会压低工资,或者不给合法报酬,很多留学生为了生存,只能忍气吞声。不仅如此,高强度的兼职还会挤占学习时间,影响学业成绩,陷入一个两难的境地。

生活成本也常常让人“心在滴血”。别以为在国外就能顿顿牛排大餐了,对于很多留学生来说,自己做饭是省钱的不二法门。一斤排骨、一盒鸡蛋,换算成人民币,常常让人觉得“肉疼”。买菜要货比三家,超市打折的商品更是争抢的香饽饽。很多留学生都练就了一身省钱的本领:去二手市场淘家具、搭乘最便宜的公共交通、周末去免费的博物馆和公园。然而,即便如此,有时候意外的开销,比如生病看医生、房屋维修等等,都会让本来就紧张的预算雪上加霜。在Reddit国际学生板块上,关于“如何省钱”的帖子永远都是最热门的话题之一,从“自制奶茶攻略”到“平价超市推荐”,各种五花八门的省钱技巧层出不穷。同时,一些针对留学生的诈骗也屡见不鲜,比如“换汇诈骗”、“租房诈骗”,也让不少学生蒙受经济损失,不得不时刻保持警惕。

职业发展:从迷茫到冲刺的“长征”

学有所成,找到一份满意的工作,是绝大多数留学生的终极目标。然而,这条路往往比想象中更加崎岖。首先,实习就是一道高高的门槛。很多国家的签证政策对国际学生实习有严格的限制,某些热门行业对国际学生开放的实习岗位更是少之又少。小李在纽约大学读计算机专业,为了找到一份暑期实习,他投了上百份简历,参加了十几次面试,才终于拿到了一个没有工资的初创公司实习机会。据美国国际教育工作者协会(NAFSA)2023年关于国际学生就业的报告,尽管STEM领域对国际学生开放的实习岗位有所增加,但整体而言,国际学生获得带薪实习的机会仍然低于本地学生,尤其是在金融、咨询等竞争激烈的行业。语言和文化背景的差异,也使得国际学生在面试中常常处于劣势。

简历制作和面试技巧,更是让很多留学生头疼。国内的简历习惯和国外大相径庭,如何用精准的英文描述自己的能力和经验,如何凸显自己的亮点,都是需要学习的。面试的时候,更是要克服文化差异带来的挑战,比如眼神交流、肢体语言、以及如何自信地表达自己的观点。小王在旧金山面试一份市场助理的工作,对方问他“你觉得我们公司最大的挑战是什么?”他当时没太理解深层含义,只是简单地回答了产品推广的问题,结果错失了机会。后来他才知道,这个问题是考察应聘者的商业洞察力和批判性思维。据伦敦大学学院职业发展中心2023年对国际学生求职辅导的数据,超过70%的中国留学生在首次求职时,其简历和面试表现需要进行大幅度调整,以符合西方职场的标准和期望。这表明,仅仅有专业知识还不够,还需要适应当地的职场文化和规则。

毕业后的去向,更是让无数留学生焦虑。是留在当地工作,还是回国发展?这两种选择都充满了不确定性。留在当地,往往意味着要面对更严格的签证和移民政策,以及更加激烈的职场竞争。很多专业的国际毕业生在当地的就业率并不高,比如一些文科专业。据泰晤士高等教育2023年针对英国国际学生毕业生去向的分析,虽然大部分国际学生希望毕业后留在英国工作一段时间,但由于Tier 2工作签证的限制和雇主担保的难度,最终能顺利留下来的比例不到20%,大部分学生不得不选择回国。而回国发展,也并非一帆风顺。“海归”光环不再,面对国内职场的“内卷”,以及“海外经验不接地气”的质疑,很多留学生会感到迷茫。如何在毕业前就做好规划,利用好学校的职业发展资源,积极寻找实习机会,拓展人脉,是每一个留学生都需要认真思考的问题。

当然,这条求职的“长征”路上,也有不少“宝藏”经验。积极参加学校的招聘会、职业发展讲座,利用LinkedIn等平台拓展人脉,甚至主动联系校友寻求建议和内推,都是非常有效的途径。小孙在纽约大学读完传媒硕士后,通过参加学校的校友活动,认识了一位在华尔街工作的学长,在学长的帮助下,他获得了一个媒体公司的面试机会,最终成功留在了纽约。据Glassdoor求职平台2023年的国际学生求职指南显示,通过校友网络和内部推荐获得面试机会的成功率,比通过公开招聘渠道高出三倍以上。所以,主动出击,利用好一切可以利用的资源,才是找工作的王道。

孤独与成长:磨砺中的蜕变

你以为留学的日子都是群英荟萃,朋友满天下吗?那你就太天真了。孤独,是每个留学生都可能遭遇的“隐形敌人”。它不分昼夜,不分地点,会在你最脆弱的时候突然袭来。可能是深夜赶完论文,拖着疲惫的身体回到空荡荡的房间;可能是国内传来家人团聚的欢声笑语,而你只能隔着屏幕感受那份温暖;也可能是生病的时候,身边没有亲人朋友的陪伴,只能一个人默默扛着。小李曾经在一次期末考试前突发高烧,当时室友都回国了,她一个人躺在床上,烧得迷迷糊糊,连烧水都费劲,那一刻她感觉自己特别无助,眼泪刷地就下来了。在豆瓣“我们都是留学生”小组中,关于“孤独”、“想家”关键词的帖子数量常年居高不下,很多回复都充满了共鸣和相互的安慰,也间接反映了留学生普遍存在的孤独感。

文化隔阂、语言障碍、社交圈的限制,都可能加剧这种孤独感。在国内,我们有从小一起长大的朋友,有随时可以倾诉的家人。但在国外,一切都要从头开始。很多人发现,即使周围有很多华人同学,也未必能找到真正交心的朋友。这种孤独感,是成长路上的必修课。但也是在这份孤独中,我们学会了如何与自己相处,如何排解负面情绪,如何变得更加坚韧。很多留学生会选择通过运动、培养新的爱好、或者积极参与学校社团活动来缓解孤独。小王就是通过参加学校的足球社团,认识了一群志同道合的朋友,不仅锻炼了身体,也收获了友谊。据卡尔加里大学国际学生中心的数据,其每月举办的社交和文化活动,平均参与人数达到百人以上,显示出留学生们对社交互动的强烈需求。这些经历,让曾经的“巨婴”们,一步步蜕变成了能够独当一面的“战士”。

当你一个人搞定签证续签,一个人研究复杂的课程注册系统,一个人解决出租屋的漏水问题,一个人在陌生的城市看病就医,一个人在超市里熟练地挑选食材,你就会发现,原来自己比想象中更强大。从前在家里衣来伸手饭来张口,现在却能独自面对各种挑战,甚至还能给家人提供建议。这种独立,不只是生活技能的提升,更是心智上的成熟。它让你学会了如何自我管理,如何解决问题,如何从挫折中汲取教训。据中国留学人才发展基金会2022年发布的一项针对归国留学生的调查报告显示,超过85%的受访者认为,留学经历显著提升了他们的独立思考能力、解决问题能力和跨文化沟通能力,让他们在回国后能够更快地适应职场和生活。那些曾经让你感到无助和崩溃的时刻,最终都变成了你成长路上的垫脚石,让你变得更加自信,更有韧性。

所以,当你看到朋友圈里那些看似光鲜亮丽的留学生活时,不妨多想一层。那些笑容背后,可能藏着熬夜的疲惫,文化冲击的茫然,以及对未来的焦虑。但正是这些不为人知的奋斗与挣扎,才构成了真实的留学生活,才成就了一个个独立、强大的中国留学生。这不只是一段经历,更是无数海外学子心声的汇集,让你发现原来每个光鲜背后,都有那么多出乎意料的坚持和成长。

说了这么多,如果你正在准备踏上留学之路,或者你正在海外经历着这一切,我想说几句掏心窝子的话。别把留学想得太完美,也别把它想得太可怕。提前做好功课,了解你要去的地方可能会遇到哪些坑。到了那边,记得多跟人交流,不管是华人朋友还是当地同学,多一个朋友多一条路,也多一份温暖。遇到困难了,别一个人死扛,学会求助,学校的国际学生办公室、心理咨询中心,还有各种社团和华人社区,都是你的资源。最重要的是,对自己好一点,别给自己太大的压力,偶尔放松一下,做点自己喜欢的事情,保持健康的身心才是最重要的。这条路不好走,但每一步都算数,你会发现,最后那个变得更强大的自己,绝对值得你所有的付出。加油!