留学冷知识:我后悔没早知道的那些事!

你有没有过这样的经历,刚到国外没多久,站在银行柜台前,手里拿着一堆陌生的文件,听着工作人员嘴里蹦出来一连串专业术语,然后心里一万个问号,根本不知道他们在说什么?我至今还记得自己第一次办银行卡时的窘境。那时候,我以为留学就是拿着offer去报道,读好书,玩好就够了。谁知道,生活里的这些鸡毛蒜皮,才是我留学路上最大的绊脚石,真是后悔没早点知道那些所谓的“冷知识”。咱们在外面闯荡,除了学业和语言,还有太多细节需要注意,比如怎么搞定那些奇葩的银行账单,怎么和不同文化背景的室友和平共处,甚至是一些你根本没想过的隐形消费陷阱,还有和教授沟通的那些潜规则。这些事儿,没人告诉你,就得自己摸索着吃亏。今天这篇文章就想来跟你好好聊聊,把我这些年踩过的坑、学到的教训都掏心掏肺地分享出来,希望你不用再走我的弯路,少点烦恼,多点舒心,让你的留学生活少一点“要是早知道”的遗憾,多一点“幸好我看了”的庆幸!赶紧过来看看,哪些是你还没发现的宝藏经验吧!

刚到美国的第二个月,我收到了一封来自银行的信,上面写着“Insufficient Funds Fee”,下面是一笔不小的罚款。我当时真是丈二和尚摸不着头脑,明明卡里有钱,怎么就不足了呢?后来才知道,是我在超市刷卡的时候,恰好银行系统有点延迟,导致扣款时账户余额略低于消费金额。更让我崩溃的是,我甚至没有及时发现这张卡在网上银行里还有另外一笔“月服务费”的隐藏扣款,每个月悄无声息地就从我那本就不富裕的伙食费里划走了好几刀。我咨询了在当地生活多年的学姐,她才告诉我,许多银行针对国际学生会推出一些免月费的账户类型,或者只要保持一定的存款余额就能免除。据美国银行(Bank of America)官网介绍,其学生账户(Student Checking)就为16-25岁的学生提供了每月维护费豁免的选项,前提是学生身份符合特定条件,如果我早点知道这些,就不用白白交那些冤枉钱了。真的,办银行卡时一定要问清楚所有可能的费用,包括但不限于月费、ATM取款费、透支费等等,而且要学会查看自己的银行账单,哪怕是看起来很小的费用,日积月累下来也是一笔不小的开支。

除了银行卡,信用分数这玩意儿也曾让我吃尽苦头。我初来乍到,压根儿没把这虚无缥缈的数字放在心上,觉得我又不在国外买房买车,要什么信用分数啊。直到有一次我申请租房,房东看到我几乎为零的信用记录,直接拒绝了我的申请,说我缺乏“信用历史”,让他们觉得风险高。那一刻我才明白,信用分数简直就是你在国外的“身份证”!没有它,你租房困难,办手机套餐可能要交高额押金,甚至连有些优惠都享受不到。我当时只能找朋友帮忙作担保,才勉强租到了房子,多亏了室友的帮助才逐渐建立起信用。后来我才慢慢摸索到,可以办理一张国际学生信用卡,或者办一张secured credit card(担保信用卡),通过按时还款来慢慢积累信用。根据美国消费者金融保护局(CFPB)的建议,国际学生可以通过使用信用卡并按时全额还款,或者将水电煤气账单注册到自己名下并及时支付,来逐步建立信用记录。这是一个漫长的过程,但越早开始越好,别像我一样等到急用的时候才追悔莫及。

说到室友,这绝对是留学生涯中的一大挑战。我记得大二那年,我搬进了校外的一个合租公寓。我的室友是个来自欧洲的姑娘,她非常热情,但生活习惯跟我简直是天壤之别。我喜欢晚上十点后保持安静,她却习惯半夜和朋友视频聊天,声音还特别大。更让我抓狂的是,她洗完澡从不清理头发,厨房水槽里总是堆满她没洗的碗碟。一开始我不好意思开口,觉得说了会伤和气。结果就是我每天都活在崩溃的边缘。终于有一天,我忍不住跟她聊了聊。结果她也很委屈,说她觉得公共区域大家应该随意一些,她觉得亚洲人过于注重整洁。一项针对国际学生住宿习惯的调查显示,文化差异是导致室友矛盾的主要原因之一,尤其是在对“干净”和“安静”的定义上存在显著分歧。后来我们才通过白板写下值日表和规定了“安静时间”,才慢慢找到了平衡。千万别觉得不好意思沟通,早点把话说开,制定好规矩,远比憋在心里互相猜忌要有效得多,毕竟大家都是第一次离家生活,很多习惯都需要磨合。

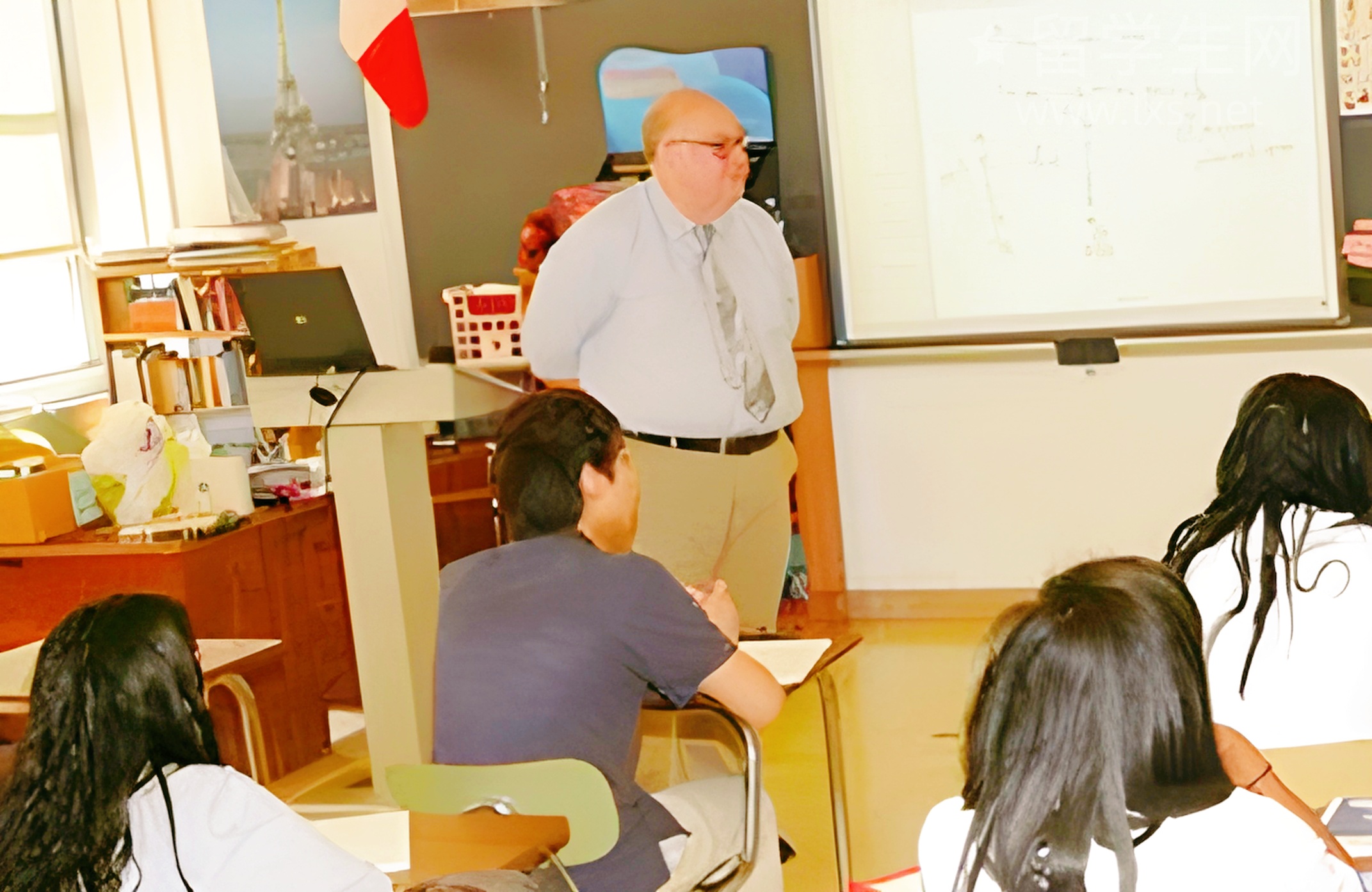

学术生活里的那些“潜规则”也让我吃过不少亏。大一的时候,我因为一道作业题卡了很久,觉得教授肯定很忙,不敢轻易去打扰。我就自己一个人闷头苦想,结果还是没搞懂,最后作业交上去分数很低。后来我的美国同学告诉我,教授的“office hour”就是专门用来解答学生疑问的,不去才是浪费资源。我第一次鼓足勇气去见教授的时候,还以为要预约或者很正式,结果教授非常友善,详细解答了我的问题,还鼓励我以后多来。许多大学,例如加拿大多伦多大学(University of Toronto)的工程学院,其官网明确鼓励学生利用教授的办公时间(office hours)进行学术交流和寻求帮助,将其视为教学过程的重要组成部分。这件事让我明白,和教授沟通远没有我想象的那么可怕,他们其实很乐意帮助学生,关键在于你要主动迈出这一步。写邮件给教授也要注意,开头称谓、邮件主旨、落款都要规范,表达要清晰明了,毕竟这是你给教授留下的第一印象。

另外一个让人头疼的,就是那些意想不到的“隐形消费陷阱”。我记得刚开学那会儿,看到学校书店里崭新的教材,想都没想就全套买了下来。结果一学期下来,光教材费就花了好几百刀,心疼得我直哆嗦。后来我才知道,好多教材其实可以在图书馆借阅,或者去二手书店淘,甚至有电子版可以租用。我的学长告诉我,他们经常会在学期末把用过的教材转卖给学弟学妹,或者直接在亚马逊、Chegg等网站上租书。据美国大学理事会(College Board)估算,本科生每年平均的教材和学习用品开销可能高达1200美元左右,这可不是一笔小数目!所以,在你冲动购物之前,多问问学长学姐,多上网查查资料,看看有没有更经济实惠的替代方案。从日常生活用品到交通出行,再到社交娱乐,很多地方都可以省钱,只要你学会精打细算。

除了教材,交通费也是个大头。我刚到伦敦的时候,觉得地铁四通八达,每天刷卡就好,也没想过会有什么问题。结果一个月的交通账单出来,比我想象的要贵得多!后来才发现,伦敦的交通费是根据区域和高峰时段计价的,而且Oyster Card(牡蛎卡)有每日封顶和每周封顶的优惠政策,提前买一个月的月票往往更划算。根据伦敦交通局(Transport for London)的数据,使用Oyster卡或非接触式支付可以享受每日和每周的票价封顶,使得多程出行费用不会超过某个特定金额,相比单次购买可以节省不少。更让我没想到的是,我住的地方离学校其实不算远,很多时候骑自行车或者步行反而更方便,还能锻炼身体。所以,到一个新城市,先研究清楚当地的交通系统和优惠政策,会让你省下不少钱,还能更好地融入当地生活。

身在异乡,生病是件特别让人担忧的事情。我有个朋友,刚去美国不久就得了急性肠胃炎,肚子疼得死去活来。他当时根本不清楚自己的保险涵盖什么,怕看医生太贵,就硬扛着,结果差点发展成更严重的问题。等他终于去了医院,才发现他购买的学校强制医保其实报销很大一部分费用,而且学校的医疗中心有专门为学生服务的医生和心理咨询师,价格也比校外医院便宜很多。许多美国大学,比如加州大学洛杉矶分校(UCLA),其学生健康服务中心(Arthur Ashe Student Health & Wellness Center)不仅提供医疗问诊和紧急护理,还有疫苗接种、心理咨询等多项服务,并且医保学生可以享受更低的费用甚至免费服务。所以,拿到你的医疗保险卡和相关说明时,一定要仔细阅读,了解清楚你的保险范围、免赔额(deductible)、共付额(copay)以及指定医院或诊所。平时也要了解学校的医疗资源,知道哪里可以看病,哪里可以寻求心理帮助,这些都是在你生病时能救命的信息。

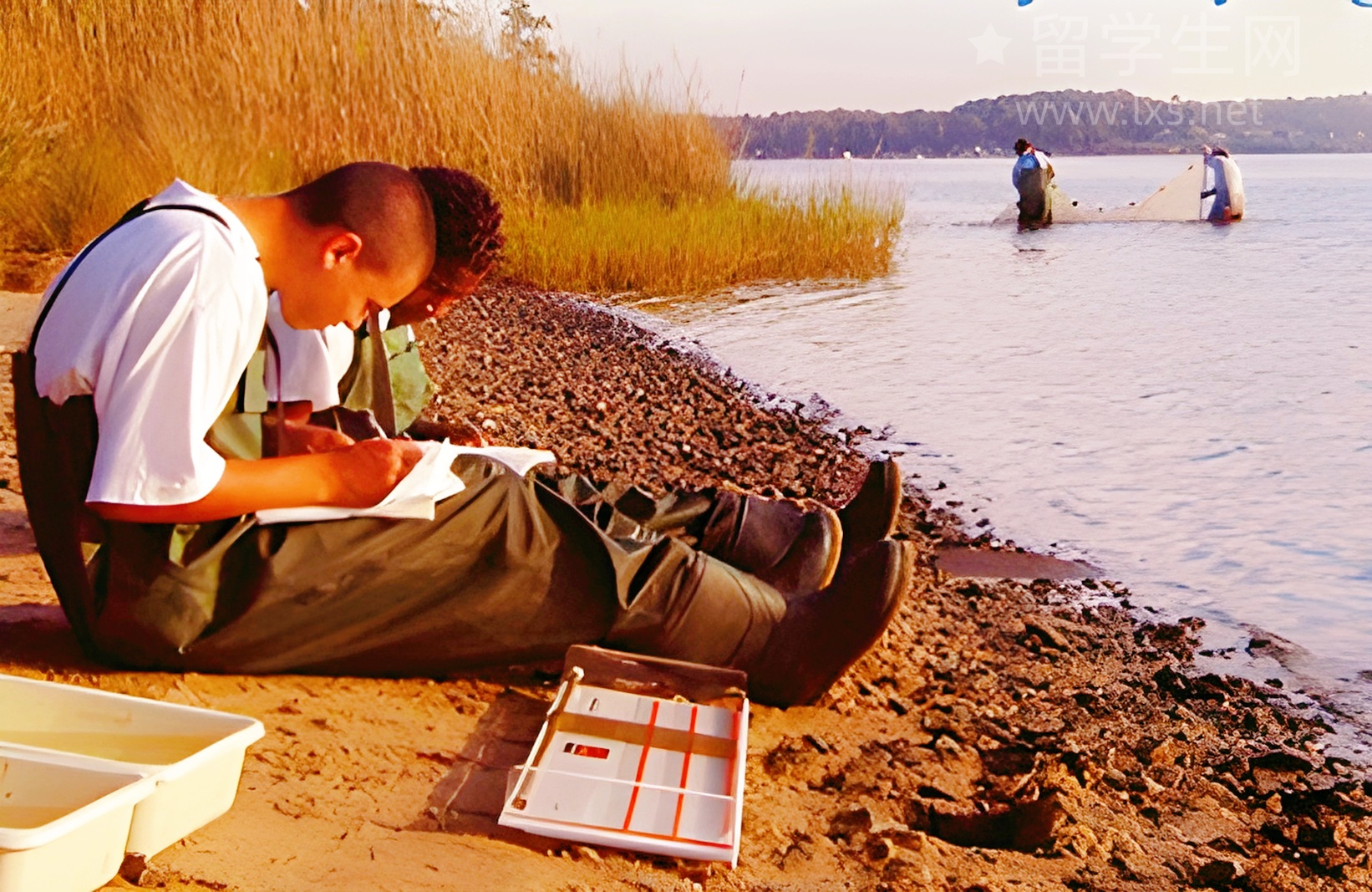

还有就是,别以为留学就只是埋头学习。我认识一个同学,他除了上课就是回宿舍打游戏,两年下来几乎没认识几个本地朋友。他说他觉得融入很难,大家都有自己的圈子。结果毕业找工作的时候,因为缺乏社交经验和人脉,错过了很多机会。我自己的经验是,社团活动简直是打开社交圈的“金钥匙”。我当时参加了一个学校的辩论社,认识了来自不同国家的同学,不仅锻炼了英语口语,还交到了很多真心的朋友。我们一起组织活动,一起讨论时事,甚至一起出去旅游。根据英国文化协会(British Council)的一项调查,积极参与课外活动和社团的国际学生,在学业和社交适应方面表现出更高的满意度。这些经历让我对异国文化有了更深的理解,也培养了我解决问题和团队合作的能力。所以,别害羞,别封闭自己,勇敢地去尝试参加各种社团、志愿者活动,甚至是你当地社区的活动,你会发现很多惊喜。

再聊聊文化上的那些“坑”,有些是你不亲身经历根本无法想象的。我第一次去英国同学家做客,带了一瓶红酒当礼物,结果同学妈妈打开酒瓶,只倒了一点点在杯子里,然后跟我说“Cheers”,就没再给我加满。我当时心里还在想,这英国人也太抠门了吧,红酒不是应该倒半杯的吗?后来才知道,英国人倒酒非常讲究分寸,尤其是红酒,通常只倒三分之一到一半,是为了让酒有足够的空间“呼吸”,释放香气。而且在一些正式场合,他们不会主动给你添酒,而是等你示意或者酒杯空了才会加。这种在餐桌上的礼仪,在不同国家有很大的差异,例如在法国,客人不应在酒杯空之前自己给自己添酒,而在日本,为他人倒酒则是一种敬意。这只是冰山一角,还有小费文化、排队习惯、个人空间等等,每到一个新的国家,花点时间观察和学习当地的风俗习惯,会让你少走很多弯路,也能避免不少尴尬。

最后,我真的希望大家都能好好利用学校提供的资源,这些资源很多时候都是包含在你的学费里的,不用白不用!我刚来的时候,完全不知道学校图书馆除了借书,还有免费的打印、扫描服务,甚至有些还提供免费的学术写作辅导。我的同学在写论文的时候,常常会去学校的写作中心寻求帮助,那里的导师会指导你如何构思、如何引用,甚至帮你修改语法错误,这对于英语非母语的我们来说简直是神助攻!很多大学,比如澳大利亚的悉尼大学(University of Sydney),其学生支持服务中就包含了学术写作中心(Writing Hub)和学习技巧研讨会,旨在帮助学生提高学习效率和学术表现。除了学习上的帮助,学校的职业发展中心也是个宝藏,他们提供简历修改、模拟面试、职业规划咨询,甚至会定期举办招聘会,这对于你毕业后的职业发展至关重要。我有个学姐就是通过职业发展中心,找到了她的第一份实习。所以,一定要主动去探索和利用这些资源,它们能让你的留学生活更加顺利。

好了,说了这么多,我真心希望我的这些“血泪教训”能给你带来一点启发。记住,留学生活远不是只有诗和远方,它充满了各种挑战和琐碎,但这也正是它最宝贵的地方。它让你学会独立,让你学会解决问题,让你对世界有了更深刻的理解。所以,别再把这些“冷知识”当成是小事了,它们往往决定了你的留学体验是顺风顺水还是磕磕绊绊。我的建议是,现在就开始行动起来,找找你学校官网的学生服务页面,仔细阅读一下国际学生手册,加入几个当地的留学生微信群或者论坛,多和学长学姐们聊聊,问问他们都遇到过哪些坑。提前做足功课,多问多看多学,你就能大大减少那些“要是早知道”的遗憾,让你的留学之路更加从容和精彩!