我在澳洲读本科,和你想的真不一样!

还记得我刚下飞机那天,悉尼的阳光亮得有点刺眼,我拖着两个超重行李箱,心里美滋滋地想:“嘿,我的咖啡馆写作业、海滩边漫步、毕业就拿绿卡的美好大学生活,这就正式开始啦!”当时啊,我脑子里全是留学中介PPT里那种光鲜亮丽的画面:和来自世界各地的同学谈笑风生,轻松搞定几门“水课”,然后顺顺利利拿到毕业证。我甚至已经开始盘算着周末去哪家网红店打卡了。可现实呢?当我真正一头扎进澳洲大学的课堂,又在租房、通勤、社交的各种琐事里摸爬滚打了一段时间后,我才发现,滤镜背后的澳洲本科生活,那可真是个硬核副本,远比我想象中要精彩,也更具挑战!

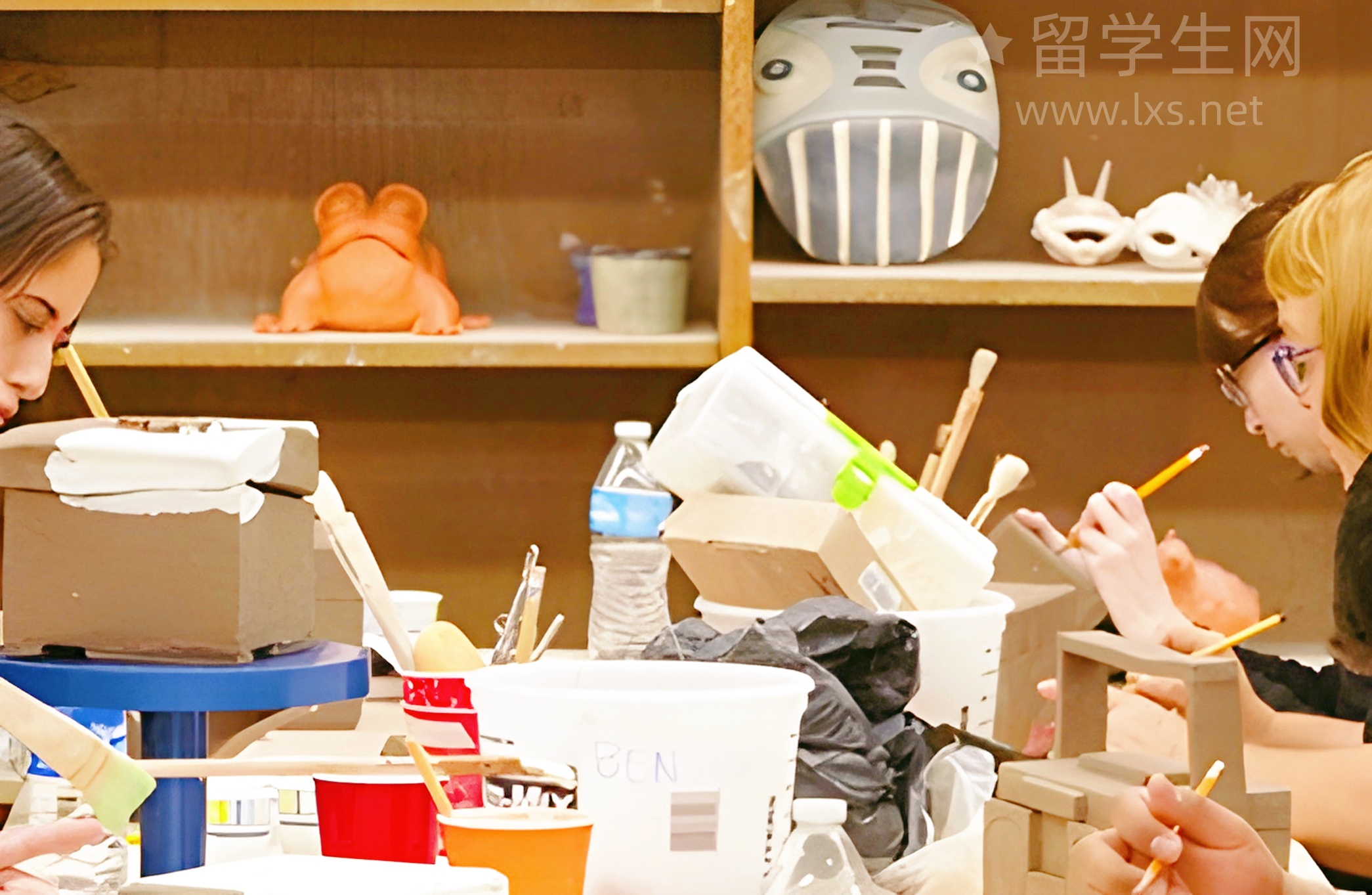

你以为的“水课多”?那真是个天大的误解。我刚进悉尼大学(University of Sydney)商学院那会儿,选了一门市场营销的必修课,心想这总该轻松点了吧。结果第一周的阅读清单就直接给我整懵了,密密麻麻的学术期刊文章,比我高中三年加起来读的都多。教授在课堂上也不是光念PPT,而是抛出一个又一个开放性问题,逼着你思考、辩论。我记得有一次期中作业,要求我们分析一个真实的企业案例,并提出创新性解决方案。我们组熬了几个通宵,查阅了大量行业报告,还模拟了一场媒体发布会来展示方案,最终拿到了一个还算不错的成绩。据悉尼大学官网介绍,他们非常注重培养学生的批判性思维和解决实际问题的能力,所以几乎所有课程都包含了大量的独立研究和小组项目,根本没有混日子的空间。

小组作业,这绝对是澳洲本科生活中的“玄学”。来之前我以为的小组作业,无非就是大家分分工,然后一起交个报告。真实情况呢?我第一次做小组作业就被队友的“佛系”和“拖延症”虐到怀疑人生。我们八个人,要完成一个关于澳洲本地旅游业发展潜力的研究项目,结果有两位同学,从头到尾只贡献了几句无关痛痒的意见,剩下的人硬是把他们的部分也给包了。我那时候才知道,小组作业不光考验你的专业能力,更考验你的沟通、协调和“识人”能力。据莫纳什大学(Monash University)官网公布的“学生学习指南”,他们明确指出小组合作是培养职业技能的关键一环,但也承认这是学生反馈中最常遇到的挑战,并提供了冲突解决的资源,可见这确实是普遍现象。

“通宵赶Due”在我这里也从偶尔发生变成了家常便饭。澳洲大学的考核形式非常多样,除了期末考试,平时还有论文、报告、演示、小组项目等等。每个Due的时间点都卡得死死的,一个接一个。我记得有个学期,我同时有三份大作业的截止日期挤在了一周内,那段时间我几乎把图书馆当成了家,从早上九点一直呆到晚上闭馆。咖啡是续命神器,外卖是唯一慰藉。当时看着身边的local同学也都在埋头苦读,我才意识到,这不是我一个人的“挣扎”,这是澳洲大学生的日常。根据澳大利亚教育部发布的数据,澳洲大学的平均学业强度普遍较高,本科生每周的课时加上自习时间,常常超过40小时,和一份全职工作没什么两样。

课堂上的思维碰撞,是那种肾上腺素飙升的刺激感。在国内我习惯了老师讲我听,但在澳洲的课堂上,教授鼓励甚至要求你提问、质疑、表达自己的观点。我刚开始很不适应,觉得自己的口语不够好,怕说错。但渐渐地,我发现每次参与讨论,都能从不同的角度看到问题,甚至会颠覆我之前的认知。我有一个政治学课的教授,特别喜欢在课堂上抛出一些有争议的话题,比如“全球化对本土文化的影响”,然后让大家分组辩论。那次辩论,我们小组的观点被另一个小组的论据驳斥得体无完肤,但那个过程让我对一个问题的复杂性有了更深的理解。据格里菲斯大学(Griffith University)教育学院的研究报告显示,参与式学习和批判性思维训练是澳洲高等教育的核心理念,旨在培养学生的独立思考能力。

社交圈的适应,也比我想象中要耗费心力。来之前我天真地以为,只要我英语还行,就能很快和大家打成一片。结果我发现,文化背景的差异真的摆在那里。Local同学聊的梗、看的电视节目、喜欢做的运动,很多我都不太懂。我第一次参加大学的迎新周活动,看到大家围在一起轻松地聊天,我站在旁边,感觉自己像个“局外人”。后来我才慢慢摸索出一些门道,比如主动参加学校社团,我加入了国际学生协会和一个辩论社,在那里我遇到了很多和我一样,努力融入当地文化的国际学生。我们一起吐槽学业压力,一起探索悉尼的大街小巷。据澳大利亚国际教育协会的调查,近半数的国际学生在留学初期都会面临不同程度的社交挑战,但积极参与校园活动是克服这些挑战最有效的方式。

搞定租房通勤这些琐碎事,也是留学生活的一大考验。在国内,我爸妈基本都帮我搞定了一切。到了澳洲,从找房子、看房、签合同,到水电网的开通,再到每周的房租和账单,所有的一切都得自己来。我刚开始找房子的时候,踩了不少坑,不是遇到黑中介,就是房子图片和实物严重不符。我记得有一套房子,房东说是“步行五分钟到学校”,结果我实地考察,足足走了二十分钟,差点没累死。悉尼的租金也是高得吓人,我当时租的一个单间公寓,每周房租就得400澳元,这还是两年前的价格。据Domain房地产网站最新数据显示,截至2024年第一季度,悉尼公寓的平均周租金已攀升至720澳元,即使是合租的单间,也普遍在300-500澳元之间。这笔开销真的需要提前做好预算,不然会非常吃力。

通勤时间也出乎我的意料。为了省钱,我租的房子离学校有点远,每天坐火车加上走路,单程就要将近一个小时。早高峰的火车上挤满了上班族和学生,虽然不至于像北京地铁那么夸张,但也是人贴人。有几次因为火车晚点,我差点迟到。我当时真的有点心疼自己,在国内,我上下学都是十几分钟的事儿。澳洲的公共交通虽然方便,但费用也不低。一张Opal卡每周通勤费就得好几十澳元。据新南威尔士州交通局官网信息,悉尼的公共交通费率是根据区域和距离来计算的,长距离通勤的费用会显著增加,因此选择住在学校附近可以省下不少时间和金钱。

当然,我并不是想把澳洲留学说得一片灰暗。这些挑战的背后,也藏着许多意想不到的惊喜和成长。我学会了独立思考,不再人云亦云。我学会了时间管理,不再临时抱佛脚。我甚至学会了自己做饭,从一开始的黑暗料理到现在的拿手几道菜,我的厨艺突飞猛进。最重要的是,我在这里找到了自己真正的兴趣所在。我原以为自己会一直读商科,但在接触了几门选修课后,我发现自己对媒体传播更感兴趣,并最终成功转到了传媒专业。据澳大利亚统计局的数据显示,每年有超过10%的本科生会在第一年结束时更换专业,这在澳洲大学是被鼓励的,因为它们相信学生应该追求自己真正的热情。

我还记得我第一次去邦迪海滩(Bondi Beach)的时候,看到那一大片蓝色的海洋和金色的沙滩,心里的所有压力和烦恼似乎都被海风吹散了。我交到了来自世界各地的朋友,我们一起徒步蓝山,一起在黄金海岸冲浪,一起在墨尔本街头看涂鸦。这些经历让我看到了更广阔的世界,也让我对不同的文化有了更深的理解和包容。我不再仅仅是一个“留学生”,我更像是一个“世界公民”。这些宝贵的回忆,是任何书本都无法给予的。

至于大家最关心的“毕业就拿绿卡”这个话题,老实说,这真的不是一条轻松的路。澳洲的移民政策每年都在变化,竞争也越来越激烈。我身边有不少同学,毕业后选择了继续读研或者申请毕业生工作签证(Post-Study Work Visa)来积累工作经验。我自己也还在努力中,毕竟想在澳洲留下,除了优秀的学历,还需要有相关的专业技能和一定的英语水平。据澳大利亚内政部官网最新的签证政策,毕业生工作签证通常为期两年到五年不等,申请者需要满足学历、年龄、英语等多项要求,并且很多热门专业,比如IT和护理,竞争都非常激烈。

所以啊,如果你也准备来澳洲读本科,千万别只看到那些光鲜亮丽的宣传,或者听信一些不靠谱的“经验之谈”。你可能要做好心理准备,迎接比想象中更重的学业压力,更需要你独立解决问题的各种生活琐事,以及文化碰撞带来的小小不适。但你也别担心,这些挑战都会让你变得更强大,更独立。我在这里的成长,是我这辈子最宝贵的财富。

我的真心话是:如果你真的决定要来澳洲,别光顾着刷小红书看攻略了,赶紧去大学官网把你想学的专业课程设置、考核方式都仔仔细细研究一遍,尤其是那些小组作业和论文的比例,心里有个数,才能不慌。然后,趁着还没来,多和当地的华人留学生、学长学姐聊聊,问问他们租房的真实情况、交通的费用、甚至连平时超市买菜哪里便宜都要问清楚。最最重要的一点,提前练好口语和听力,别光顾着背单词,多看点美剧英剧,逼自己开口说,这能帮你省掉多少麻烦,只有来了你才知道。