| 给准博士们的心里话 |

|---|

| 导师比学校重要:你的博士生涯是光明还是灰暗,90%取决于你的导师。学校名气是敲门砖,但导师是领路人。 |

| 语言是工具,不是障碍:别让韩语不好成为你放弃的理由。只要专业能力过硬,语言可以慢慢学,但要积极去学。 |

| 研究计划书是你的“第一印象”:一封平平无奇的套磁信,教授可能看都不会看。但一份思路清晰、和他研究方向契合的研究计划书,会让他眼前一亮。 |

| 心态决定一切:读博是一场修行,有高光也有低谷。放平心态,接受不确定性,学会和自己和解,比发多少篇论文都重要。 |

在韩国读设计博士,亲历学姐给你交个底

嘿,你好呀!

我猜,你现在可能正捧着手机,屏幕的光映着你既兴奋又迷茫的脸。你可能刚刚参加完一场线上招生说明会,也可能是在无数个留学论坛里刷到深夜,心里揣着一万个问题:“去韩国读设计博士,到底靠不靠谱?”

让我想想,你是不是在纠结这些:韩国的教授会不会像韩剧里演的那样,动不动就“呀!”地大喊,把论文摔你脸上?研究室(我们叫“연구실”,读作Yeongusil)是不是真的要“996”,甚至“007”,没有个人生活?韩语零基础,去了会不会连外卖都不会点,直接原地自闭?

太懂了,真的。几年前的夏天,我手握着首尔大学设计学部的博士录取通知书,心情就像坐过山车。前一秒还在为梦想成真而尖叫,后一秒就被巨大的不确定性淹没。我妈在电话里比我还焦虑:“那边的教授凶不凶啊?你一个人在那边能行吗?”我嘴上说着“没问题”,心里却在疯狂搜索“韩国博士劝退”“韩国研究室文化”这些关键词,越看心越慌。

现在,我已经从那条充满荆棘但也开满鲜花的路走过来了。回头看,当年那些让我辗转反侧的担忧,有些是真实的挑战,有些则是自己吓自己的“纸老虎”。所以今天,我想以一个“过来人”的身份,像朋友聊天一样,把我在韩国读设计博士这几年的真实体验,一五一十地告诉你。不灌鸡汤,不说官话,全是你想知道的大实话和实用干干货。希望能帮你拨开迷雾,看清这条路到底适不适合你。

第一关:选校选导师,这可能比高考还重要

咱们开门见山,读博士,选导师的重要性远大于选学校。你的导师,直接决定了你的研究方向、资金支持、学术氛围,以及你能不能按时毕业。一个好的导师是你的引路人,而一个不合拍的导师,可能会让你的博士生涯变成一场噩梦。

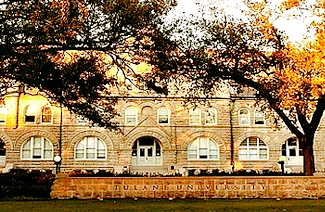

当然,学校的平台也很重要。韩国的设计教育确实有它的独到之处,尤其在交互设计、用户体验(UX)、服务设计等领域,结合其强大的IT产业和文创产业,发展得非常快。根据最新的2024年QS世界大学学科排名(艺术与设计),首尔大学(SNU)稳坐韩国头把交椅,全球排名第31位。紧随其后的是弘益大学,这所学校被誉为韩国设计师的摇篮,氛围非常自由。还有韩国科学技术院(KAIST)、高丽大学、延世大学、国民大学等,它们的设计专业也都各有千秋。

但排名只是参考,关键是怎么找到那个“对的人”。

我的方法有点笨,但很有效。当时我对“可穿戴技术与情感交互”这个方向很感兴趣。我先是去谷歌学术(Google Scholar)和韩国本地最大的学术搜索引擎RISS上,用英文和韩文关键词(比如 "웨어러블 기술", "감성 인터랙션")疯狂搜索相关的论文。我发现,好几篇高质量论文都指向了首尔大学的一位金教授。然后,我立刻冲到首尔大学设计学部的官网上,找到这位金教授的个人主页。主页上详细列出了他的研究领域、发表过的所有论文、正在进行的项目,甚至还有他指导毕业的博士生的论文题目。我把他近五年的论文都下载下来,一篇一篇地啃。当我读到他关于“通过织物传感器识别用户情绪”的研究时,我激动得差点从椅子上跳起来——这不就是我梦寐以求的研究方向吗!

这就是第一步:精准定位。不要海投。你要像一个侦探一样,去挖掘你感兴趣领域里最活跃、最有成果的教授。看他的论文,了解他的学术品味;看他的项目,了解他的资源和业界联系;看他学生的毕业去向,了解他的培养能力。

定位好了,下一步就是“套磁”。这封邮件是你的敲门砖,千万别写成“尊敬的教授,我叫XXX,我对您的研究很感兴趣,希望能加入您的团队”。这种邮件,教授每天能收到十几封,大概率会被直接忽略。

你的邮件必须体现出你的诚意和思考。我是这么写的:

1. 标题清晰:博士课程申请咨询(XXX领域)- [你的名字]。

2. 第一段,表明身份和意图:开门见山,说你是谁,为什么写信给他。

3. 第二段,展现你的“懂行”:具体提到你读了他哪几篇论文,比如“您在《IEEE Transactions on Affective Computing》上发表的关于……的论文,给了我很大启发。特别是您提出的XXX模型,我认为可以进一步应用到……场景中。” 这句话证明你不是群发,而是真的花时间研究过他。

4. 第三段,亮出你的“底牌”:简要介绍你的硕士研究,以及你未来想做的博士研究构想,并说明这个构想如何与他的研究方向契合。

5. 附件是关键:附上你的个人简历(CV)、作品集(Portfolio),以及一份2-3页的研究计划书(Research Proposal)。

尤其是这份研究计划书,至关重要。它不需要非常完美,但要体现你的研究潜力和逻辑思维能力。教授看的不是你有多牛,而是你有多大的潜力成为一个独立的研究者。

发出邮件后,就是漫长的等待。我当时等了快两周,就在我以为石沉大海的时候,收到了教授的回复,邀请我进行一次线上面试。那一刻,我知道,我推开了第一扇门。

第二关:面试,是专业拷问更是气场检测

收到面试通知,一半是兴奋,一半是紧张。韩国教授的面试风格各不相同,但核心目的都一样:考察你的专业基础、研究潜力以及你这个人是否“fit”他们的团队。

我的面试是在Zoom上进行的,对面除了金教授,还有他实验室的两个博士师兄。全程大概40分钟。一开始,教授让我用英文做一个简单的自我介绍,然后就开始围绕我的硕士作品集和研究计划书提问。

设计博士的作品集,和申请本科硕士时完全不同。教授们想看的不是你做的东西有多酷炫,而是你“为什么”这么做,以及你验证设计有效性的“过程”。所以,你的作品集最好能像一篇篇小的研究报告。比如,你做了一个APP,你需要清晰地展示:你发现了什么问题(Problem)?你采用了什么研究方法去了解用户(Methodology)?你的设计流程是怎样的(Process)?你如何测试和迭代你的设计(Testing & Iteration)?最后得出了什么结论(Conclusion)?

教授当时就指着我作品集里的一个项目问:“你在这里用到了A/B测试,为什么你认为这个方法是合适的?它的局限性是什么?如果让你重新做,你会用什么其他方法来补充?”

这些问题非常考验你的思辨能力。你不能只说“我觉得这样好”,而要用理论和逻辑去支撑你的观点。面试前,一定要把自己的项目从头到尾重新梳理一遍,预测所有可能被问到的“Why”。

除了专业问题,教授还会关心一些“软”问题,比如:

- “你为什么选择来韩国读博士?” (考察你的动机)

- “博士学习会很辛苦,你如何应对压力?” (考察你的抗压能力和成熟度)

- “你未来的职业规划是什么?” (考察你的目标清晰度)

在回答这些问题时,真诚最重要。不要说一些空泛的套话,比如“我热爱韩国文化”。你可以更具体,比如“韩国在数字媒体和娱乐产业的领先地位,为我的研究方向(如虚拟偶像的情感交互设计)提供了丰富的应用场景和研究土壤。”

面试的最后,教授问我:“你有什么问题想问我们吗?”

记住,这绝对不是客套!这是一个绝佳的机会,让你了解研究室的真实情况。我当时鼓起勇气问了三个问题:

- 研究室目前主要在进行哪些项目?新生通常会如何参与其中?

- 研究室的成员构成是怎样的?大家合作的氛围如何?

- 您对博士生的期望是什么?比如,在发表论文和毕业方面有什么具体要求?

这几个问题,不仅能让你获得关键信息,也向教授表明你是一个有主动性和长远规划的人。面试结束后,两位师兄还和我多聊了几句,分享了研究室的日常生活,让我感觉非常亲切。

面试是一场双向选择。你在展示自己,同时也在考察对方。一个开放、支持、氛围健康的研究室,远比一个听起来很高大上但内部压抑的团队更利于你的成长。

研究室真实日常:是“象牙塔”还是“格子间”?

好了,现在你已经成功上岸,欢迎来到真实的韩国博士生活。你的主战场,就是“研究室”(Yeongusil)。

韩国的研究室文化非常独特。它不像欧美的博士生那样,各自为战,自由度极高。韩国的研究室更像一个公司里的小团队,而你的导师就是你的CEO。每个学生在研究室里都有一个固定的工位,大家每天像上班一样来这里学习、研究、开会。

大家最关心的问题:工作时长?这个真的,完完全全,100%取决于你的导师。我认识的朋友里,有“神仙”导师,从不强制打卡,只要你按时完成任务,你天天在家呆着都行。也有“魔鬼”导师,要求学生早九晚十,周六也要来实验室。我所在的实验室属于中间派,没有硬性规定,但大家都很自觉,早上九十点钟来,晚上七八点走。项目紧急的时候,熬到半夜也是家常便饭。

研究室的经费和你的“工资”也是大家关心的话题。韩国大学的教授通常会从政府或企业申请研究项目(我们称之为“과제”,读作Gwajae)。作为参与项目的博士生,你会从中获得一份“人件费”(인건비,Ingeonbi),也就是你的生活费。金额根据项目和教授的慷慨程度而定,一般在每月80万到180万韩元(约合人民币4000到9000元)不等。这份钱基本可以覆盖你在首尔的基本生活开销(不包括奢侈消费)。所以,选一个项目多、经费足的教授,你的博士生活会滋润很多。

在研究室里,除了导师,对你影响最大的就是“前辈”(선배,Sunbae)。韩国的上下级文化在这里体现得淋漓尽致。但这并不意味着压迫。相反,你的前辈是你最好的老师和求助对象。从怎么使用实验室的3D打印机,到写论文被卡住时帮你理清思路,再到帮你修改毕业论文的PPT,前辈们往往会倾囊相助。当然,作为“后辈”(후배,Hubae),你要做的就是保持谦逊和尊重,主动承担一些研究室的杂活,比如订会议室、整理设备等,这是一种不成文的规矩。

我们每周会开一次组会(Lab Meeting)。每个人轮流汇报自己上周的研究进展,然后接受教授和所有成员的“灵魂拷问”。刚开始我非常不适应,感觉自己的想法被批得体无完肤,压力山大。但后来慢慢明白,这种直接甚至有些尖锐的批评,是帮助你快速成长的最佳方式。它逼着你把逻辑链条的每一个环节都想清楚,把研究的每一个细节都做到扎实。在这样的高强度训练下,你的思维会变得越来越严谨。

语言,到底是不是那只拦路虎?

“我韩语不好,能去读博吗?” 这是我被问过最多次的问题。

答案是:能,但会很辛苦,而且你必须有非常强的学习意愿。

首先,看学校和专业的硬性要求。大部分好学校的设计类博士项目,在申请时要求提交TOPIK(韩国语能力考试)3级或4级的成绩。毕业时则要求达到4级或5级。一些顶尖院校的纯英文授课项目可能对韩语没有硬性要求,但这毕竟是少数。

在学术环境中,英语的使用频率比你想象的要高。读文献、写论文、参加国际会议,基本都是全英文。我的导师因为有海外背景,所以我们单独的meeting也是用英文。但是,一旦到了集体组会,或者大家私下讨论问题时,默认语言就会切换成韩语。如果你完全听不懂,就会像个局外人,无法参与到深度的学术讨论中,也错失了很多学习机会。

生活上就更不用说了。虽然在首尔这样的大城市,餐厅、商店里简单的英文交流没问题,但要去银行办卡、去出入境办理登陆证、去看病,甚至处理租房合同,没有一定的韩语基础会让你寸步难行。

我的建议是,把语言看作一个工具,而不是一个障碍。在出国前,至少学完基础的语法和发音。来了之后,充分利用学校的语学堂资源,系统地学习。我当时就每周上两次学校为研究生开设的免费韩语课。同时,勇敢地去说。别怕犯错,韩国人对外国人的语言错误非常包容。我到现在还记得,我第一次用蹩脚的韩语和研究室的前辈讨论我的模型,虽然说得磕磕巴巴,但前辈非常耐心地听完,还帮我纠正了几个专业词汇的发音。那一刻的成就感,比发一篇论文还开心。

当你能听懂大家在开的玩笑,能和食堂阿姨聊上几句家常,能看懂无字幕的综艺节目时,你会发现,你才真正开始融入这个国家,你的留学生活也从“生存模式”切换到了“生活模式”。

毕业,一场名为“发表”的马拉松

博士毕业,绝对不是修够学分、写完论文那么简单。在韩国,衡量一个博士生是否合格的硬性指标是:学术发表。

每个学校、每个专业的要求不尽相同,但大同小异。以我们专业为例,毕业前必须满足以下条件之一:

- 发表至少2篇KCI论文(Korea Citation Index,可以理解为韩国的“核心期刊”)。

- 发表至少1篇SCI/SSCI/A&HCI索引的国际期刊论文。

这绝对是博士期间最大的挑战。从产生一个有创新性的研究想法,到设计实验、收集数据、分析数据,再到把结果写成一篇逻辑严谨的英文论文,投稿,经历漫长的同行评审(Peer Review),收到修改意见,反复修改,最终被接收……这个过程短则半年,长则一两年。被拒稿更是家常便饭。

我第一篇投SCI期刊的论文,就被拒了三次。每次收到拒稿信,都感觉天要塌下来了。我把自己关在房间里,怀疑人生,怀疑自己的能力。我的导师看到我状态不对,把我叫到办公室,没有批评我,只是平静地说:“做研究就是这样,99%的时间都在面对失败和拒绝。你要学会把每一次拒稿都看作是一次免费的、来自领域专家的深度辅导。仔细看审稿人的意见,你会发现他们指出的问题,确实是你没想到的地方。改,然后投下一个更好的期刊。”

正是这段经历,让我学会了什么是学术上的坚韧(Resilience)。

完成了发表任务,你才能开始准备你的毕业论文。毕业论文通常是你博士期间所有研究的集大成者。写完之后,还要经过预审、盲审和最终答辩等一系列环节。最终答辩时,会有3-5位校内外教授组成委员会,对你的研究进行全方位的“拷问”。能站上答辩台的,基本都离毕业不远了。当答辩委员会主席说出“恭喜你,通过答辩”的那一刻,你会觉得这几年所有的辛苦,都值了。

整个博士读下来,平均需要4-6年。这是一场真正的马拉松,考验的不仅是你的智商,更是你的情商、毅力和体力。

写在最后

所以,说了这么多,在韩国读设计博士到底值不值?

如果我告诉你,这条路轻松又愉快,那我一定是在骗你。你会经历无数个为一行代码、一个模型而熬到凌晨的夜晚;你会因为一个实验结果不理想而沮丧到想放弃;你会在远离家乡的孤独时刻,无比想念妈妈做的一碗热汤面。

但,你也会在解决一个困扰已久的难题后,体验到无与伦比的智识快感;你会在国际会议上,向全世界的同行展示你的研究成果时,感到无比自豪;你会在和来自不同文化背景的朋友交流碰撞中,打开一个全新的世界;你会在导师的指导下,看着自己从一个懵懂的学生,成长为一个可以独立思考、创造新知的研究者。

这条路,与其说是为了那一纸文凭,不如说是一场深刻的自我修行。它会把你打碎,再让你重塑。它会教会你如何与压力共处,如何与失败和解,如何在一个不确定的世界里,找到自己确定的方向。

如果你只是想逃避就业,或者觉得博士头衔听起来很酷,那我劝你三思。但如果你对某个设计领域怀有抑制不住的好奇心,享受探索未知的过程,并且做好了迎接挑战的准备,那么,就勇敢地迈出第一步吧。

去给你心仪的教授写那封邮件,去认真准备你的作品集和研究计划。别想太多“万一失败了怎么办”。人生哪有那么多万全之策,很多时候,我们需要的只是一点点开始的勇气。

说不定明年的这个时候,你已经坐在首尔某个大学的窗边,一边喝着冰美式,一边构思着你的开题报告了呢。加油!