目标UBC/SFU,我的弯道超车策略!

嘿,兄弟姐妹们,是不是也曾有过那么一个瞬间,刷着UBC或者SFU那些“大神”们的录取案例,心里拔凉拔凉的?我完全懂那种感觉啊!那时候,我对着电脑屏幕上那些光鲜亮丽的GPA、竞赛奖项、爆炸性社团经历,再看看自己,感觉就像是拿着一张写着“还行吧”的简历,要去跟别人拼“天选之子”的入场券。心里那个纠结啊,一边梦想着温哥华的阳光、美丽的校园,一边又忍不住怀疑:我真的能行吗?那些学霸们简直是三百六十度无死角,我这种“有点特色但不突出”的选手,到底怎么才能在他们中间杀出一条血路啊?我甚至都开始幻想是不是要重读一年,或者干脆放弃加拿大,找个没那么卷的地方算了。这种焦虑,恐怕每个留学生都或多或少经历过吧。

我记得特别清楚,有一次和朋友们聊申请,大家都在比谁的GPA更高、谁的志愿者经历更“高大上”。我当时就觉得,自己虽然也参加了一些活动,但在大家口中,那些听起来总是少了那么一点“冲击力”。我的专业方向也不是那种热门到爆炸的STEM,感觉自己就像一个平平无奇的普通人,被淹没在申请季的洪流里。那时候,我甚至开始怀疑自己选择的道路对不对,是不是从一开始就错了。那种无力感,真的能把你击垮。我当时想,如果我不能变得跟那些“完美学霸”一样,那我还有什么机会去我梦寐以求的学校呢?这种想法,像一个魔咒一样缠绕着我,让我好一阵子都提不起精神。

不过啊,人嘛,总不能一直沉浸在这种自我怀疑里。后来,我强迫自己去搜索了很多UBC和SFU的招生信息,不仅仅是看录取分数线,我还特别留意了他们官网上的那些“录取多样性”的介绍。我发现,这两所大学在很多地方都在强调,他们寻找的是“全面发展的学生”,而不仅仅是“高分机器”。这个发现,就像一道光,突然照亮了我。它让我意识到,申请不只是一场纯粹的分数较量,更像是一场展示你独特魅力的舞台。我当时就想,既然我不能在分数上轻松碾压别人,那我就得换个思路,走一条不一样的路。我得找到自己的“弯道”,然后狠狠地“超车”!那段时间,我把这句话写在了我的笔记本上,每天提醒自己,要相信自己有不同的优势。

我开始琢磨,那些招生官每天要看成百上千份申请材料,如果大家都是千篇一律的“优秀”,他们会不会感到审美疲劳?反过来说,如果我能给他们带来一点不一样的惊喜,是不是更有可能被记住?UBC的官网就明确提到了他们的“全面评审”(holistic review)过程,这意味着他们会考量申请者的学术表现、个人陈述、推荐信、课外活动等多个维度,而不仅仅是硬性分数。数据显示,UBC每年都会收到超过5万份本科申请,但录取率却维持在相对较低的水平,这说明竞争异常激烈,但同时也暗示着,他们需要从众多优秀的申请者中找到那些真正有特色、有潜力的学生。我就觉得,这不就是我的机会吗?我的“不完美”,说不定就是我独特的切入点。

我的第一招,就是“精准定位,挖掘小众优势”。我知道,很多人都盯着商学院、工程学院这些热门专业,这些地方的竞争确实堪称惨烈。根据UBC Sauder商学院的往年数据,他们的录取平均GPA常常远高于学校的整体平均水平,而且对课外活动的要求也特别高,这让很多背景不是那么“硬核”的同学望而却步。我当时就想,既然正面硬刚胜算不大,那我就避其锋芒。我开始研究UBC和SFU那些相对“冷门”一点,但又非常有趣的专业。比如,UBC的Land and Food Systems学院,或者SFU的Communication, Art and Technology学院,这些专业可能不像商科那么家喻户晓,但它们本身就充满了独特的魅力和发展潜力。我记得我在UBC官网看到,LFS学院下有一个“Food, Nutrition and Health”的专业,它不仅关注食品科学,还涉及公共健康和可持续发展,这个方向一下子就吸引了我,因为它和我之前的一些志愿者经历非常契合。

我深入研究了这些小众专业的课程设置,甚至去看了他们系里教授的研究方向。我发现,UBC的一些交叉学科项目,比如他们的Arts and Sciences之间的联合专业,或者一些环境科学相关的跨学科项目,对申请者的要求往往更看重他们的兴趣和潜力,而不是仅仅看某个单一学科的高分。SFU在应用科学方面也做得很好,他们很多项目都强调实践性,比如我看到SFU的Interactive Arts and Technology (SIAT) 项目,非常注重创新和跨学科合作,这和我喜欢动手实践的性格不谋而合。我当时就想,与其在热门专业里当一个“小透明”,不如在这些专业里,把自己的兴趣和经历最大化地展现出来,成为一个“独一无二”的候选人。我就发现,只要你仔细挖掘,总能找到那些既能发挥你优势,又相对不那么“卷”的宝藏专业。

我还发现,很多同学在申请时,会盲目地追求“高大上”的志愿者经历,比如去非洲支教,或者参加国际会议。但我自己没有这样的背景,我就想,那我能从我身边的经历里挖掘出什么呢?我从小就特别喜欢摄影,还经常帮社区的活动拍照记录。我记得SFU官网曾经发布过一篇学生故事,一个学生因为热爱社区摄影,并用照片记录了当地的历史变迁,最终被SFU的某个媒体相关专业录取。这个案例让我深受启发。我意识到,重点不在于你的活动有多么“光鲜亮丽”,而在于你能从这些经历中学到什么,并且如何把它们和你申请的专业联系起来。我开始思考,我爱好摄影,这和UBC的Media Studies或者SFU的Interactive Arts and Technology有什么关联呢?我当时就决定,我要把我的摄影经历,不仅作为一个爱好,更作为我观察世界、记录生活、甚至是用视觉语言讲故事的能力来呈现,并且把它巧妙地融入我的申请文书里。这样,我的“不起眼”爱好,就变成了我独特的优势,让我的申请看起来更有趣。

我的第二招,是“包装你的故事,讲好个人陈述”。这玩意儿,简直是弯道超车的核心武器啊!我见过太多同学,明明成绩很好,活动也多,但个人陈述写得像流水账,或者像百科全书,平铺直叙,毫无感情。招生官看了估计也疲劳了。我记得当时UBC招生办的一位工作人员在一次线上宣讲会上提到,他们每年阅读的个人陈述成千上万,最让他们印象深刻的,往往不是那些华丽辞藻堆砌的文章,而是那些真诚、有故事、能展现出学生独特思考和成长轨迹的文书。我当时就觉得,这就是我发挥的地方了!我不需要去编造什么惊天动地的故事,我只需要把自己真实的经历,用一种引人入胜的方式讲出来。

我当时绞尽脑汁,想把我那些看似普通的经历串联起来。比如,我高中的时候,组织过一个很小的读书会,我们没有宏大的目标,就是每个月读一本书,然后大家一起分享感受。这事儿听起来是不是挺平凡的?但我在个人陈述里,把这个读书会写成了一个我如何学习倾听不同观点、如何组织协调、如何激发大家讨论热情的例子。我还写了我在一次辩论赛中,尽管输了,但却学会了如何接受失败,如何从不同角度看待问题,并且这段经历如何让我对“批判性思维”产生了浓厚的兴趣,而批判性思维又恰好是我申请的那个专业非常看重的一个能力。我没有夸大其词,只是把这些小故事,用我的语言和思考串联起来,展现我的成长。SFU的招生官也曾在采访中表示,他们非常看重学生的“韧性”和“学习能力”,而这些,正是可以通过个人陈述中的故事展现出来的。我就发现,即使是很小的经历,只要你用心去挖掘它背后的意义,它就能闪闪发光。

写个人陈述的时候,我最大的体会就是——真诚!别想着去写招生官“想看”的东西,而是去写你自己“想说”的东西,写你真正热爱什么,你为什么想学这个专业,你为什么想来UBC或者SFU。我当时写完初稿,就给好几个朋友和老师看,让他们提意见。我记得有个老师跟我说:“你这篇写得太平了,就像个模板,感受不到你的热情。”这句话一下子点醒了我。我回去又重新审视,把那些“正确但空泛”的话全部删掉,加入了更多我自己的感受、疑惑和思考。我甚至写了我曾经在学习某个知识点时遇到的困惑,以及我是如何通过各种途径去解决这个困惑的。UBC官网上有一个“Admissions Blog”,里面经常会分享一些录取学生的成功案例,其中不少学生的个人陈述都因为展现了真实的自我和独特的视角而脱颖而出。我就想,他们能写出自己的真实,我也能!

还有啊,千万别小看“推荐信”和“补充文书”的力量。推荐信里,如果你的老师能写出你平时在课堂上不为人知的闪光点,那绝对是加分项。我当时选了两位最了解我的老师,一位是我的班主任,另一位是教我选修课的老师。我提前跟他们沟通,把我申请的专业方向、我的一些课外活动和个人陈述的重点都告诉他们,方便他们从我的角度去写。SFU的招生信息里,虽然推荐信不是强制性的,但他们明确指出,一份强有力的推荐信可以大大提升申请者的竞争力,因为它能从第三方的视角印证你的能力和品质。我就觉得,这是一个很好的机会,让我的老师们帮我把我那些“不那么完美”的地方,用一种积极的方式展现出来,比如我虽然不善言辞,但课堂上总是那个最认真倾听的人,或者我虽然在某个科目上不拔尖,但我的努力和进步一直都在。

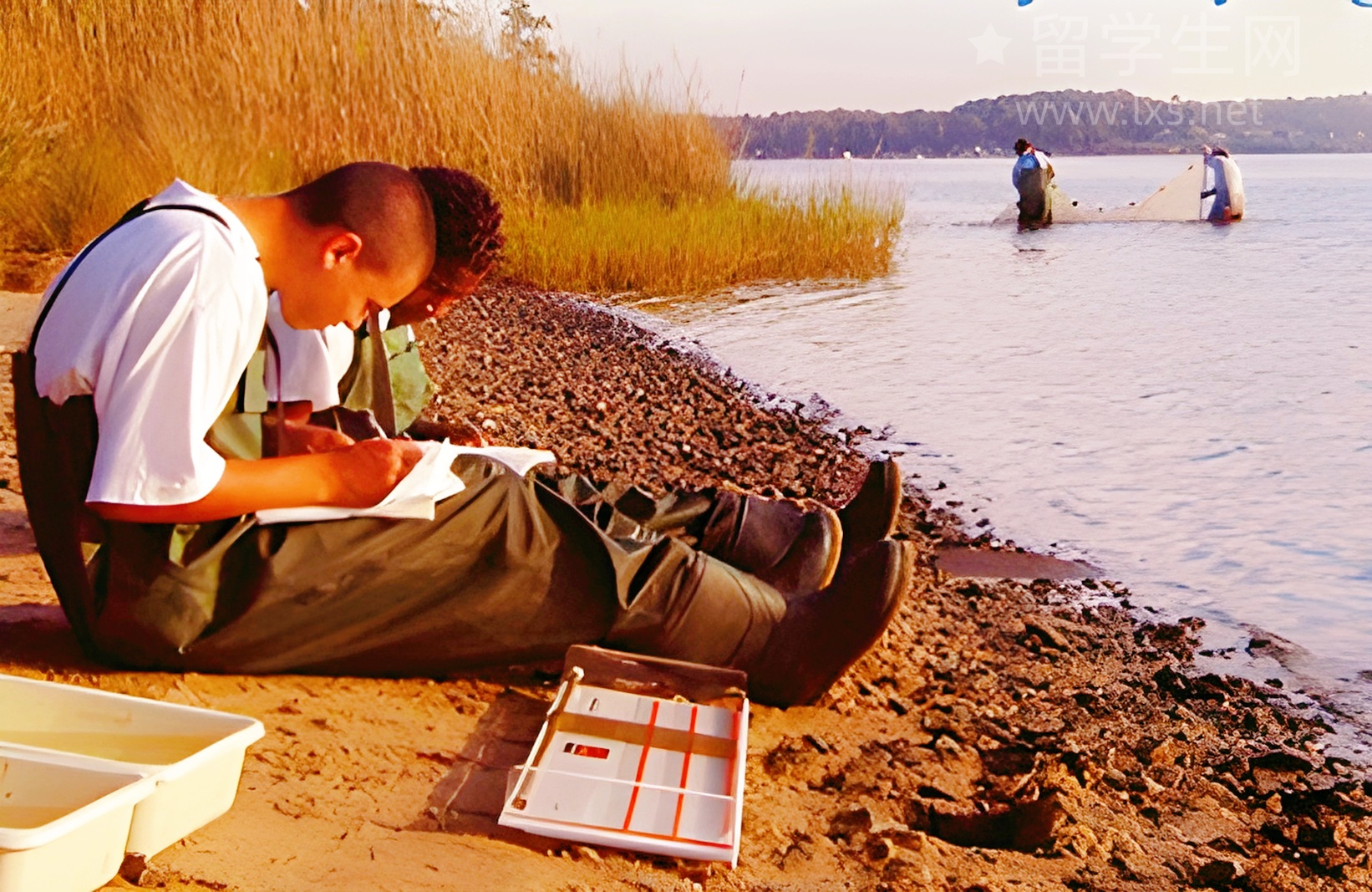

我的第三招,是“体验式学习与社区参与”。我知道,很多同学觉得,只有参加国际比赛或者高含金量的科研项目才有用。但我发现,其实很多看似普通的经历,只要你用心投入,并能从中获得成长,同样可以打动招生官。我当时在校期间,参加了一个社区的环保小组,每周都会和大家一起去清理公园垃圾,或者宣传环保理念。这听起来可能有点像“体力活”,但我通过这个小组,不仅学会了如何组织活动,还接触到了很多不同背景的人,了解了他们对环保的看法。UBC的“Community Engagement”项目非常多,他们非常鼓励学生参与到社区服务中去,甚至在申请的时候也会看重申请者的“公民意识”。我把这个经历写进了我的补充文书,重点强调了我如何从一个旁观者,变成一个积极的参与者,以及这些经历如何塑造了我对“社会责任”的理解。

我还发现,UBC和SFU都非常注重学生的“跨文化交流能力”和“团队协作能力”。SFU的就业服务中心数据显示,他们非常看重学生的实际工作经验和团队项目经验,而这些往往是通过课堂之外的活动获得的。我当时就利用了学校的“国际学生交流项目”,虽然我没有机会出国交流,但我积极参与了接待来访国际学生的活动。我跟他们一起去参观城市,一起分享彼此的文化,虽然只是很短的时间,但我从中学习到了如何与不同文化背景的人沟通,如何解决文化差异带来的小摩擦。我没有把这些经历当作“玩”,而是当作一次锻炼我跨文化沟通能力的机会。在申请文书里,我把这些经历和未来在多元化大学环境中的适应能力联系起来,展现我是一个开放、乐于接受新事物的人。我就觉得,只要用心,即使是在学校里,也能找到锻炼自己的机会。

我甚至利用暑假,去参加了一些线上工作坊,学了一些我感兴趣但学校课程不提供的技能,比如一些数字媒体编辑的课程。这些课程虽然不是大学的正式学分课程,但它们展现了我对学习的热情和自主学习能力。我记得SFU的“Continuing Studies”部门就提供了很多这类短期课程和证书项目,他们明确表示,这些项目旨在帮助学生提升职业技能和拓宽知识面,并且在申请某些专业时,这些额外的学习经历也是会被考虑的。我把参加这些工作坊的证书扫描件附在了我的申请材料里,并且在个人陈述中提到了我从中学到了什么,以及这些新技能如何让我对申请的专业有了更深入的理解。我就发现,只要你主动去学习,哪怕是很小的学习经历,也能成为你申请的亮点。

我的第四招,是“另辟蹊径的入学路径”。如果你的高中成绩真的不理想,或者你觉得直接申请压力太大,完全可以考虑“曲线救国”的方案。我身边就有不少朋友,他们高中毕业后先去了社区学院或者SFU的菲莎国际学院(FIC)读了一年或者两年,然后成功转学到了UBC或者SFU。据SFU官网显示,通过FIC转学到SFU的成功率非常高,而且每年都有大量的国际学生通过这种途径进入SFU。UBC也有类似的Pathway Program,或者承认其他加拿大大学或学院的学分。我记得有个学长,他高中成绩一般,但他在FIC读了一年,平均GPA达到了3.5以上,最终成功转入了SFU的商学院。这个案例给了我很大的信心,让我觉得即使开局不利,也总有办法弥补。

这种转学路径的优势在于,你可以在一个相对压力小一点的环境里,慢慢适应加拿大的教育模式,提升自己的GPA。而且,社区学院的学费通常比大学要低一些,这也是一个经济上的考虑。我当时也研究过这些转学方案,发现他们对转学生的评估标准,往往更看重你在大学阶段的表现,而不是完全依赖你高中时的成绩。这对于那些高中阶段因为各种原因没有发挥出真实水平的同学来说,简直是“救命稻草”。我记得UBC的Admissions页面上,就详细列出了各个省份学院的转学协议和课程等效表,这让学生在选择转学路径时有非常明确的指导。我就觉得,这不就是给了我们这些“非学霸”一个重新开始的机会吗?一个展示我们真正学习能力和潜力的机会。

如果你已经毕业一段时间,或者有工作经验,还可以考虑“成熟学生”申请通道。UBC和SFU都有为成熟学生(Mature Student)设计的申请政策,他们会更全面地评估你的工作经验、生活经历和个人发展,而不是仅仅看你很久以前的高中成绩。据UBC官网,成熟学生通常是指21岁以上、没有完成过高等教育或在某个专业领域有丰富经验的申请者。我身边有个朋友,他高中毕业后去工作了几年,积累了一些社会经验和行业知识,后来他申请UBC的时候,就是通过成熟学生通道,把他的工作经历和他在工作中获得的技能,写进了他的申请材料,最终成功获得了录取。这个朋友的故事告诉我,人生不是一条直线,有时候绕个弯,反而能看到更美的风景,甚至走得更远。

我还要强调一点,就是“积极心态”和“持续学习”的重要性。申请UBC和SFU,确实不是一件容易的事情。你可能会遇到挫折,可能会收到拒信,但这都只是过程的一部分。我当时在申请期间,也有过焦虑、失落,甚至自我怀疑的时刻。但每次快要放弃的时候,我都会想起UBC和SFU校园里那些充满活力的照片,想起温哥华的蓝天白云,这些都成了我坚持下去的动力。我每天都会去网上搜索一些关于UBC和SFU的最新消息,看看他们的学生社团都在搞些什么活动,了解一下他们的教授都在研究什么课题。这不仅让我对学校有了更深的了解,也让我感受到了强烈的归属感和向往。这种“提前融入”的心态,其实也能帮助你在写文书时,更好地表达你对学校的向往。

总而言之,我的“弯道超车”策略,就是让你抛开那些条条框框,找到自己的独特之处,然后用最真诚、最聪明的方式展现给招生官。别老盯着别人的成功模板,你就是你,你的经历就是你的财富。UBC和SFU都在寻找那些能够为校园带来独特贡献的学生,而不是一模一样的“高分机器人”。相信我,你的故事,你的经历,你的热情,才是你最强大的武器。别怕自己的“不完美”,有时候,那反而是你最与众不同的地方。

所以啊,如果你现在也觉得有点迷茫,或者觉得自己不够“完美”,别急着否定自己。我建议你现在就打开UBC和SFU的官网,不要只看他们的招生页面,点进去看看他们的各个学院,看看他们有没有一些你以前没留意过的小众专业。然后,找一个你真正感兴趣的专业,即使它不是最热门的,也行。接下来,你把你过去所有的大大小小经历,无论是学习、爱好、志愿者,还是打工,甚至是你曾经失败过的经历,都拿出来,仔细琢磨一下,这些经历里,有没有哪一点,能和你刚刚选的那个专业产生奇妙的化学反应?有没有什么小故事,能展现你的韧性、好奇心或者解决问题的能力?再找几个你信任的朋友或者老师,跟他们聊聊你的想法,让他们帮你从新的角度看看你的经历,也许他们能发现你从未察觉的闪光点呢!最重要的,别停止探索,别停止相信你自己!一步一步来,你的UBC/SFU梦想,真的比你想象的更近。