| 闯关阿大AI,必备心态小贴士 |

|---|

| 别怕“听不懂”,这是常态,关键是课后怎么追。大神也是从小白过来的。 |

| 课程项目不是作业,是你未来面试的黄金故事。投入120%的精力,绝对血赚。 |

| 主动敲开教授的门,一个问题可能就打开一个新世界。阿大的教授们真的很Open。 |

| 多参加Lab的Meeting和学术Borrel(荷兰特色社交酒会),圈子和灵感都在那儿。 |

嘿,你好!我是 www.lxs.net 的小编,也是你在阿姆斯特丹大学(UvA,我们都亲切地叫它“阿大”)AI专业挣扎过的前辈。

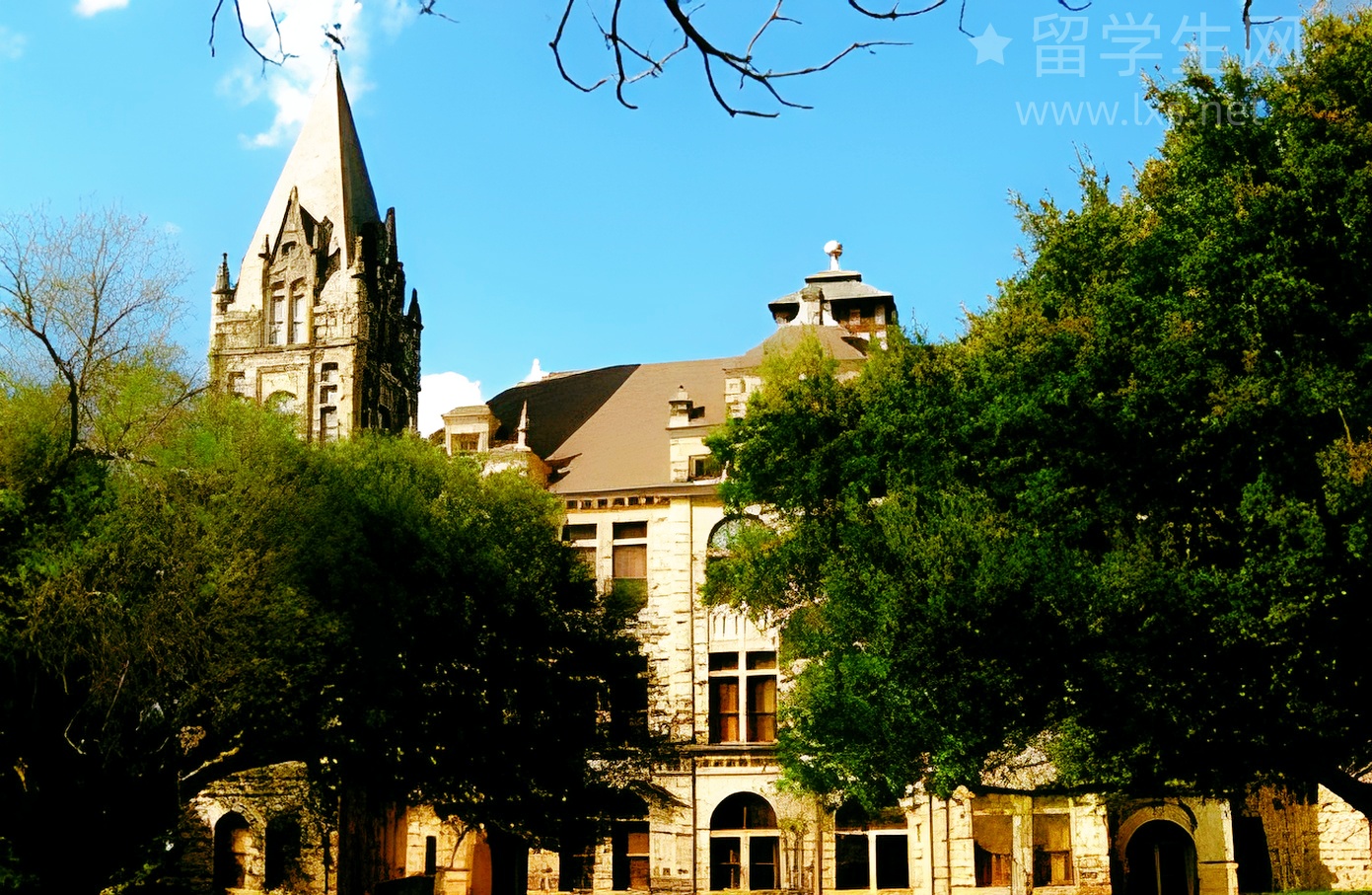

还记得我刚到阿姆斯特丹的第一个秋天吗?运河边的风景美得像油画,我拖着两个巨大的行李箱,心里装满了对未来的憧憬和对AI世界的幻想。这种感觉,我想你一定懂。然而,这份美好滤镜在我踏入阿大Science Park的第一堂“深度学习”课上,碎得一干二净。

那天的场景,现在想起来还心有余悸。教授是个典型的荷兰人,语速飞快,白板上瞬间写满了各种复杂的公式和模型架构,嘴里蹦出的全是“Variational Autoencoders”、“Diffusion Models”之类的词。我坐在教室中间,感觉自己像个误入物理学家年会的小学生。环顾四周,旁边的印度小哥和德国同学疯狂点头,甚至还能和教授互动几个回合。那一刻,我脑子里只有一个念头:“完蛋了,我就是来给这些大神当分母的吧?”

这种“小透明”的感觉,几乎贯穿了我第一个学期的始终。每天的生活就是在图书馆、宿舍和教室之间三点一线,抱着厚厚的《Deep Learning》“花书”硬啃,看一篇NeurIPS的论文要花掉一整天,代码跑到半夜全是bug。我开始严重怀疑,自己是不是真的不适合搞AI?来阿大这个选择,是不是从一开始就错了?

如果你现在也有同样的感觉,别慌,坐下来,听我聊聊。因为今天这篇文章,就是想把我如何从这种快要被“劝退”的边缘,一步步爬起来,找到自己的节奏,最后拿到大厂实习offer的经历,原原本本地分享给你。这不只是一份攻略,更是一个普通人的故事,一个关于如何在精英云集的地方,找到自己位置的故事。

阿大的AI课程,究竟是“天堂”还是“地狱”?

我们先来聊聊最核心的东西——课程。来之前,我只知道阿大AI很牛,具体怎么牛,没什么概念。根据最新的CSRankings学术排名,阿大在欧洲的AI领域,尤其是在计算机视觉(Computer Vision)和机器学习(Machine Learning)方向,常年稳居前三。这意味着,给你上课的教授,很可能就是你正在读的某篇顶会论文的作者。

听起来很酷,对吧?但这也意味着课程的硬核程度是地狱级的。阿大的AI硕士项目,课程安排非常紧凑,理论深度和代码实践要求极高。比如我上的那门《Deep Learning I》,它默认你已经对机器学习的基本概念了如指掌。第一节课就直接从神经网络的反向传播讲起,三周之内,课程内容就推进到了CNN、RNN,然后是更前沿的Transformer和GAN。

这门课的Project,也不是让你拿一个现成的MNIST数据集跑个分类那么简单。我们的任务是复现一篇当年的CVPR(计算机视觉顶会)论文,并且要尝试做一点小的改进。我和我的小组选了一个关于图像风格迁移的题目,连续三周,我们几乎天天泡在Science Park的机房里,远程连着学校的GPU服务器,调参、debug、看论文。有一次,为了解决一个梯度消失的问题,我们三个人围着一块白板,从晚上8点讨论到凌晨2点,最后发现只是代码里一个激活函数用错了。那一刻的崩溃和释然,我一辈子都忘不了。

还有一门叫《Reinforcement Learning》(强化学习)的课,更是让我头秃。这门课的数学要求极高,涉及到大量的贝尔曼方程、蒙特卡洛方法和策略梯度。每周的作业都需要从零开始实现一个强化学习算法,比如Q-learning或者DQN,去解决一个迷宫或者Atari游戏问题。看着屏幕里的小智能体从一个“智障”慢慢学会通关,那种成就感真的无与伦比,但过程中的调试和理论学习,也足以让人脱一层皮。

说真的,第一个学期,我感觉自己不是在学习,而是在“生存”。每天都在被海量的信息和高强度的任务追着跑。但现在回过头看,正是这种高压模式,逼着我在最短的时间里,把理论基础打得无比扎实。那些曾经让我痛苦不堪的公式和代码,后来都变成了我简历上最亮的星,和面试官聊起来时最有底气的故事。

从“硬啃论文”到“玩转项目”,我做对了什么?

度过了最艰难的适应期,我开始意识到,光靠听课和死磕书本是远远不够的。在阿大这样的地方,真正的学习发生在课堂之外。我的转变,源于一次偶然的机会。

阿大最负盛名的AI研究机构,莫过于由深度学习巨擘Max Welling教授创立的AMLab(阿姆斯特丹机器学习实验室)。我抱着试试看的心态,去参加了他们每周一次的组会。说实话,第一次去,我90%的内容都没听懂。一群博士生和教授在讨论最新的研究进展,白板上画满了各种我看不懂的数学符号。全程我只能尴尬地坐在角落,假装在认真听。

但我没有放弃。我每周都去,哪怕只是去感受一下氛围。慢慢地,我开始能抓住一些关键词,能听懂他们讨论的大致方向。我发现,很多看似高深的研究,其实都是从一个很小的、很具体的问题开始的。这个发现给了我巨大的启发:我不需要立马就成为一个能发顶会论文的大神,但我可以从解决一个具体的小问题开始。

于是,我把目光聚焦在了课程项目上。我不再把它当成一个“作业”,而是当成一个“产品”来做。在《Natural Language Processing》这门课上,我们的项目是做一个问答系统。大部分同学可能就用经典的TF-IDF或者基础的BERT模型跑一下就结束了。但我和我的队友决定“搞点事情”。我们花了很多时间去研究Google最新的T5模型,尝试用它来做一个生成式的问答机器人。我们不仅实现了基本功能,还自己写了一个简单的Web界面来做Demo演示。

期末展示的时候,我们的项目惊艳了教授和所有同学。虽然模型的效果还有很多不完美的地方,但我们展现出的探索精神和工程能力,得到了教授的高度评价。更重要的是,通过这个项目,我第一次完整地经历了一个AI项目的生命周期:从文献调研、数据处理,到模型选择、训练调优,再到最后的部署展示。我不再是那个只会调用`model.fit()`的“调包侠”,我开始真正理解模型背后的逻辑,也学会了如何解决实际工程中遇到的各种脏活累活。

这个项目,成了我逆袭之路的第一个里程碑。它不仅让我的GPA变得好看了,更重要的是,它给了我一种前所未有的自信。我发现,原来我也可以做出一点酷的东西。

把学校资源榨干,敲开“前沿”的大门

在阿大,你身边最宝贵的资源,除了图书馆和GPU,就是这里的人和机会。荷兰的学术圈子非常开放,教授们没有太多架子,学生和教授之间更像是合作者。

尝到了项目驱动学习的甜头后,我变得更加主动。我开始频繁地在课后找教授聊天,不只是问课程的问题,更多的是聊他们的研究方向,聊业界的最新动态。有一次,我和教计算机视觉的教授聊起我对医疗影像分析的兴趣,他非常热情地给我推荐了好几篇论文,还邀请我去他所在的UvA-Qualcomm联合实验室(QUVA Lab)参观。

另一个巨大的宝库是ICAI(荷兰国家创新人工智能中心)。ICAI在阿大Science Park里有很多与企业合作的实验室,比如和博世合作的Delta Lab,和荷兰警方合作的Police Lab for AI。这些实验室专门研究如何将最前沿的AI技术应用到真实的工业场景中,而且他们经常会招募硕士生作为研究助理。

我时刻关注着这些实验室的招聘信息。终于,我在第二个学期看到了Police Lab的一个项目,他们希望利用AI技术来分析城市监控数据,辅助识别异常事件。这个方向和我之前做过的CV项目非常契合。我立刻更新了简历,把我的NLP问答系统和之前复现论文的经历详细地写了上去,然后鼓起勇气投递了申请。

面试我的是一位实验室的博士后。他没有问我太多八股文式的机器学习概念,而是直接让我介绍我做过的项目。我把我那个“搞事情”的问答系统项目,从动机、技术选型,到遇到的困难和解决方案,仔仔细细地讲了一遍。因为每一步都是我自己亲手做的,所以讲得特别有底气。最后,他还问了我对这个警用AI项目的看法和初步想法。

一周后,我收到了Offer。那一刻的激动,不亚于当初收到阿大的录取通知书。这对我来说,不仅仅是找到了一份兼职,更是意味着我终于有机会接触到真实的、前沿的AI应用场景,而不仅仅是停留在学术作业的层面。

在Police Lab工作的半年里,我学到的东西,可能比课堂上一年学到的还要多。我第一次处理到了海量的、充满噪声的真实世界数据;我学会了如何在有限的计算资源下,优化模型的性能;我开始和警察、社会学家、法律专家一起开会,讨论AI伦理和数据隐私问题。我的视野,从纯粹的技术,扩展到了技术如何与社会真正结合。

一份“有料”的简历,如何通向大厂实习?

时间过得很快,转眼就到了找实习的季节。阿姆斯特丹本身就是欧洲的科技中心之一,Booking.com、Adyen、Optiver这些大公司的总部都在这里,更不用说Google、Meta、Amazon在欧洲各大城市的分部,都非常青睐有阿大背景的学生。

有了在Police Lab的项目经历,我的简历变得非常“有料”。我不再是简单地罗列我会Python、PyTorch、TensorFlow。我的简历上写的是:

“在荷兰国家警察AI实验室,参与开发基于深度学习的城市异常事件检测系统。负责数据预处理和模型轻量化模块,通过知识蒸馏技术,在保证95%准确率的前提下,将模型推理速度提升了3倍,使其能够部署在边缘计算设备上。”

你看,每一个字背后,都是一个可以深挖的故事和技术细节。这和一句“精通PyTorch”相比,含金量完全不同。

我投递了欧洲几家头部科技公司的暑期实习岗位。很快,我收到了面试通知。面试过程,几乎就是对我简历上项目的“轮番轰炸”。比如,一位来自Google苏黎世办公室的面试官,对我简历里的“知识蒸馏”非常感兴趣,他让我详细解释为什么选择这个技术,而不是用模型剪枝或者量化,并且让我现场手写一个简单的知识蒸馏损失函数的伪代码。

因为这些都是我亲身实践过的,我不仅能说出所以然,还能讲出我在实践中遇到的坑,以及我是如何解决的。比如,我提到在蒸馏小模型时,如果teacher model和student model架构差异过大,效果会很差,以及我是如何通过引入中间层的特征匹配来缓解这个问题的。这种来自真实战斗的经验,是任何教科书或者网课都无法给你的。

最终,我顺利拿到了心仪公司的实习Offer。回想这一路,从最初的迷茫和自我怀疑,到后来主动出击,把每一次课程项目都当作实战,再到抓住机会进入前沿实验室,最后把这些经历浓缩在简历上,敲开大厂的大门。每一步,都走得不算轻松,但每一步,都算数。

写到这里,我想对正在屏幕前,可能也感到一丝迷茫的你说:

来到阿大这样的地方,感觉自己格格不入,感觉身边都是大神,这太正常了。这不代表你不行,只代表你来到了一个能让你快速成长的环境。别把这里的课程只当成课程,把它看作是一个个装备精良的“新手村”,每一次Project都是在给你发顶级装备。

别只是埋头看书,抬起头来,去敲教授的门,去参加Lab的组会,去跟那些看起来很牛的同学组队。你会发现,他们中的大多数人,也都是从零开始,一步步摸索过来的,而且他们非常乐意分享。

最重要的是,忘掉“逆袭”这个词。你不是要去战胜谁,你只是在完成你自己的升级打怪之路。找到一个你真正感兴趣的小方向,然后像玩游戏一样,把所有的课程、项目和资源都当成是完成这个主线任务的工具。当你沉浸在解决一个又一个具体问题的乐趣中时,那些你曾经梦寐以求的Title和Offer,真的会自己找上门来。

祝你在阿姆斯特丹,玩得开心,学得通透!